Aktuelle Nachrichten

"Auf Kurs mit Qualität und Sicherheit" – der neue Slogan macht deutlich, wofür die Deutsche Flagge steht. Gerade in unsicheren Zeiten ist ein starker und verlässlicher Flaggenstaat wichtiger denn je.

Der neue Slogan "Auf Kurs mit Qualität und Sicherheit" basiert auf zwei breit angelegten Umfragen unter unseren Kunden und den Beschäftigten der Deutschen Flagge. Deren Ergebnisse zeigten: Unsere Kunden schätzen besonders die Verlässlichkeit und Qualität der Deutschen Flagge sowie die hohe Kompetenz ihrer Fachleute. Der neue Slogan spiegelt das wider.

Ergebnisse zeigten: Unsere Kunden schätzen besonders die Verlässlichkeit und Qualität der Deutschen Flagge sowie die hohe Kompetenz ihrer Fachleute. Der neue Slogan spiegelt das wider.

Qualität steht für die Deutsche Flagge an erster Stelle, im neuen Slogan ebenso wie aus alter Tradition: Seit 1999, dem Beginn des Flaggenstaaten-Rankings im europäisch-nordamerikanischen Bereich (Paris MoU), ist die Deutsche Flagge durchgehend in der Weißen Liste. Mit dem aktuellen Platz 13 steht die Deutsche Flagge unter allen bei deutschen Reedern beliebten Flaggen am besten da.

Qualität zeigt sich auch beim Service: Das neue gemeinsame Service-Team der beiden starken Partner der Deutschen Flagge, der Dienststelle Schiffssicherheit und des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie, ist für alle Kunden da – rund um die Uhr.

Qualität ist für die Deutsche Flagge zentral, und sie hat noch weit mehr zu bieten: Über sämtliche Vorteile der Deutschen Flagge lesen Sie auf unserer Website, ebenso über den Support für Reeder und Seeleute. In einem Video erklärt Dr. Arnt Vespermann, CEO der Offen Group, was er an der Deutschen Flagge besonders schätzt.

Fest steht: Angesichts zunehmender Handelskonflikte und geopolitischer Krisen ist ein standhafter Flaggenstaat ein starker Rückhalt für Reedereien und Seeleute. Wenn nicht jetzt, wann dann: Zeit für die Deutsche Flagge am Heck.

Neu: Jahresbericht 2025 der Dienststelle Schiffssicherheit zur Umsetzung des Seearbeitsgesetzes

Die Deutsche Seemannsmission führt derzeit eine Online-Umfrage zur Förderung der mentalen Gesundheit und Unterstützung von Seeleuten nach psychisch belastenden Ereignissen an Bord durch. Die Umfrage ist Teil des Projekts SEA Care, mit dem europäische Standards für die psychosoziale Notfallversorgung von Seeleuten geschaffen werden sollen. (04.02.2026)

Die Deutsche Seemannsmission hat im November zusammen mit der World Maritime University und drei weiteren ausländischen Seemannsmissionen das Projekt SEA CARE gestartet. Durch das Projekt, das mit Mitteln aus dem ERASMUS+ Programm der Europäischen Union gefördert wird, soll ein spezialisiertes Ausbildungsprogramm für maritime Kriseninterventionsteams entwickelt werden.

SEA CARE zielt darauf ab, gemeinsame Standards und Methoden zu entwickeln, um die psychologische Unterstützung von Seeleuten nach kritischen und traumatischen Ereignissen auf See deutlich zugänglicher zu machen. Damit soll Seeleuten schnell und fachkundig geholfen werden und langfristige psychische Folgeerkrankungen bei Seeleuten vermieden werden.

Mit einer Online-Umfrage wollen die Projekt-Partner das aktuelle Angebot für maritime Dienstleistungen im Bereich der psychosozialen Gesundheit und der Bedarf an spezialisierter Unterstützung nach belastenden Vorfällen an Bord erfassen. Die Perspektiven der Befragten sind wichtig, um zukünftige Krisenreaktions-Schulungen und Unterstützungssysteme auf die realen Bedürfnisse abzustimmen. Außerdem sollen später

E-Learning-Module interessierten Partnern öffentlich zur Verfügung gestellt werden.

Die Umfrage, für die man etwa 15 Minuten benötigt, ist anonym und läuft noch bis zum 1. März. Sie richtet sich an Seeleute, an Verantwortliche in Reedereien, Crewing-Agenturen, maritimen Behörden und Seemannsmissionen.

Die Umfrage kann über den untenstehenden QR-Code oder diesen Link abgerufen werden.

Ansprechpartner für die Umfrage und das Projekt SECARE ist Dirk Obermann, Koordinator für Psychosoziale Notfallversorgung bei der Deutschen Seemannsmission e. V. in Hamburg.

Paris MoU-Beirat in der Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr

Am 27. und 28. Januar 2026 traf sich der Paris MoU-Beirat (Englisch: Paris MoU Advisory Board - MAB) zu seiner 163. Sitzung in Hamburg.

Der Leiter der deutschen Hafenstaatkontrolle, Mike Meklenburg, empfing die Vertreter des Bundesministeriums für Verkehr, des Sekretariats des Paris MoU, der EU-Kommission, der EMSA, sowie Delegationen aus Irland, Kanada, Frankreich und des Vereinigten Königreichs in den Räumen der Dienststelle Schiffssicherheit.

Der Paris MoU-Beirat berät den Hafenstaatkontrollausschuss (PSCC) in politischen Fragen, steuert die Arbeitsgruppen des Paris MoU und berät das Sekretariat des Paris MoU. Die Mitglieder des MAB sind hochrangige Beamte oder deren Stellvertreter, die für politische Angelegenheiten der PSC zuständig sind.

Der Paris MoU-Beirat tagt mehrmals im Jahr, davon mindestens einmal in Präsenz.

Im Fokus des jetzigen Treffens stand die Vorbereitung der 59. Sitzung des Hafenstaatkontrollausschusses des Paris MoU, die vom 18. bis 22. Mai 2026 in Glasgow stattfinden wird.

Haftungsbescheinigungen: Neue Laufzeit beginnt – jetzt Antrag stellen

Für viele Schiffe beginnt das neue Versicherungsjahr.

Denken Sie daran, für die neue Laufzeit die notwendigen Haftungsbescheinigungen zu beantragen.

Senden Sie gerne schon jetzt die Anträge, evtl. Vollmachten, die Blue Cards und weitere Unterlagen an

Weitere Informationen und Antragsformulare/Vollmachten finden Sie in der Rubrik "Haftung".

Neu: PSC Awareness 03/2025 erschienen

ISM-Rundschreiben: STCW-Änderungen zu Sicherheits-Grundausbildung

Der Bundestag hat die Abschaffung der Durchschnitts-Heuern zum 1.1.2027 beschlossen. Damit werden Sozialversicherungsbeiträge für Seeleute zukünftig genauso wie für Land-Arbeitnehmer berechnet. Die Deutsche Flagge wird damit einfacher und unbürokratischer. (08.01.2026)

Bisher berechneten sich die Sozialversicherungsbeiträge für Seeleute auf deutschflaggigen Seeschiffen nicht nach deren tatsächlichen Einkommen, sondern nach den sogenannten Durchschnittsheuern. Diese D-Heuern sind Durchschnittswerte für Heuern, die von einem Ausschuss der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) auf der Grundlage der Tarifverträge für die deutsche Seeschifffahrt festgesetzt werden.

Am 6. November hat der Bundestag in dritter Lesung das SGB VI-Anpassungsgesetz beschlossen, das in Artikel 9 Absatz 4 die Abschaffung der Durchschnittsheuern enthält. Dieser Teil des Gesetzes tritt zum 1. Januar 2027 in Kraft. Damit wird dem Wunsch der Reedereien nach einer ausreichenden Übergangsfrist für die Umstellung der Heuerabrechnung entsprochen.

Das Gesetz regelt die Umstellung des Melde- und Beitragsverfahrens für Seeleute von den Durchschnittsheuern auf das tatsächliche Entgelt. Für Seeleute gelten ab 2027 die gleichen Regelungen für die Berechnung und Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen wie in allen anderen Wirtschaftszweigen. Die Umstellung gilt für alle Zweige der gesetzlichen Sozialversicherung.

Durch die Aufhebung der bisherigen Sonderregelung für Seeleute können Reedereien zukünftig die gleiche Standardsoftware wie für die Abrechnung von Land-Arbeitnehmern nutzen. Die Deutsche Flagge wird dadurch einfacher und unbürokratischer.

Nach der Gesetzesbegründung wird diese Vereinfachung zu keinen Nachteilen für Seeleute führen:

"Durch die Aufhebung der besonderen Festsetzung des Durchschnittsheuer-Verfahrens für beschäftigte Seeleute werden die Seeleute in der Verbeitragung anderen gewerblichen Beschäftigten gleichgestellt, ohne dass dies zu Verschiebungen bei den Beiträgen in Form von Beitragsausfällen oder den daran anknüpfenden Leistungen für die Seeleute führen wird. Das Arbeitsentgelt für Seeleute setzt sich heute schon aus der Grundheuer, den Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschlägen, den sonstigen Sachbezügen, einem pauschalierten Überstundenausgleich und dem Grundlohnergänzungsanspruch zusammen. Alle diese Lohnarten sind nach § 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch dem laufenden oder einmalig gezahlten Entgelt zuzurechnen, so dass die Sonderregelung zur Festsetzung der Durchschnitts-Heuertabellen nicht mehr zu rechtfertigen ist." (Begründung zu Artikel 9 Nr. 4 = Seite 76)

Das Gesetz ist am 23. Dezember im Bundesgesetzblatt verkündet worden; das Gesetzgebungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Die Abschaffung der Durchschnittsheuern sollte eigentlich schon letztes Jahr vom Bundestag beschlossen werden. Das entsprechende Gesetzgebungsverfahren konnte aber wegen des Bruchs der Ampel-Koalition und der dadurch verkürzten Legislaturperiode nicht mehr abgeschlossen werden.

Safety Bulletin 02-2025: Container - Ladungsumschlag und Ladungssicherung

Beiträge und Rechengrößen der Sozialversicherung für 2026

Deutschlands Güterversorgung und die Sicherheit auf See und an den Küsten hängen von einer leistungsfähigen maritimen Infrastruktur ab. Die Behördenschiffe des Bundes nehmen dabei eine zentrale Rolle ein. Um den Anforderungen weiterhin zuverlässig gerecht zu werden, wurden zum Jahresende vier Ersatzneubauten vergeben. (10.12.2025)

BSH vergibt Bauauftrag für zwei Mehrzweckschiffe

Die Mehrzweckschiffe des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) vermessen den Meeresboden für Seekarten und untersuchen Unterwasserhindernisse. Zudem unterstützt das BSH Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden mit seinen Daten.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder: „Die moderne Schifffahrt ist auf zuverlässige Daten angewiesen. Je besser die Datengrundlage, desto zuverlässiger können digitale Systeme bei der sicheren Schiffsführung unterstützen. Neben der Verkehrssicherheit gewinnt aufgrund der geopolitischen Situation aber auch die verteidigungspolitische Komponente immer mehr an Bedeutung. Die beiden neuen Schiffe sind absolut notwendig, diesen Anforderungen auch weiterhin zuverlässig zu gerecht zu werden.“

„Mit der Flottenmodernisierung stellen wir die ständige Einsatzbereitschaft in Nordsee und Ostsee mit je einem Schiff sowie mit der erforderlichen Spezialausstattung und einer erfahrenen Crew sicher“, erklärt BSH-Präsident Helge Heegewaldt. „Bei Havarien können wir Unterwasserhindernisse zügig untersuchen und weitere Maßnahmen einleiten. Unsere Vermessung und ozeanographische Datenerhebung sind auch für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands durch die Marine relevant.“

Mit den zwei Neubauten, die die namensgleichen WEGA und DENEB ersetzen, investiert das BSH in moderne Wissenschaft und Technik sowie in umwelt- und klimafreundliche Antriebe. Die Neubauten nutzen hauptsächlich Methanol, das bereits jetzt deutlich weniger Emissionen als Diesel verursacht und zukünftig klimaneutral produziert werden kann. „Die Motoren sind für grünes Methanol ausgelegt und reduzieren CO₂ im maritimen Sektor“, sagt Heegewaldt. Beide Neubauten erhalten das Umweltgütezeichen „Blauer Engel, UZ-141 für Schiffsdesign“.

Die Schiffe erfüllen den „Silent-R“-Standard der Klassifikationsgesellschaft DNV für Forschungsschiffe. Der geräuscharme Betrieb schützt die Meeresfauna und ermöglicht präzisere akustische Messungen. Ein modernes dynamisches Positionierungssystem gewährleistet höchste Ausfallsicherheit, sodass präzise Lagehaltung für sichere Tauchereinsätze und den Einsatz ferngesteuerter Unterwasserfahrzeuge (ROV) möglich ist. Damit können komplexe Unterwasserarbeiten effizient und zuverlässig durchgeführt werden. Die Schiffe sind mit moderner hydrographischer Ausrüstung ausgestattet, die Sensorik und Messtechnik für die Vermessung des Meeresbodens und der Wassersäule umfasst. Ergänzend kommen erstmals autonome Vermessungsfahrzeuge zum Einsatz, dadurch werden hydrographische Einsätze deutlich effizienter.

Zeitplan und Kosten

Die Fertigstellung der neuen WEGA ist für 2029 geplant, ein Jahr später soll die neue DENEB folgen. Die Gondan-Werft überzeugte im Vergabeverfahren durch wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und hohe Qualitätsstandards. Das Unternehmen plant die Entwicklung eines Schiffs komplett digital und setzt innovative Technologien wie Schweißroboter ein. Die Gesamtkosten für beide Schiffe betragen 270 Millionen Euro.

Details zu den Neubauten

Die beiden Neubauten sind jeweils 70 Meter lang, 15 Meter breit und haben einen Tiefgang von 4,2 Meter. Die Besatzung besteht aus 18 Personen, dazu können bis zu sieben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mitfahren. Die neue WEGA wird wie das bisherige Schiff in Hamburg stationiert, die neue DENEB wird ihren Heimathafen in Rostock haben. Beide Neubauten sind für eine Betriebsdauer von 30 Jahren ausgelegt.

Leistung der Flotte für die Vermessung, Meeresumweltbeobachtung und Forschung

2024 wurden von der BSH-Flotte mehr als 19.000 Kilometer vermessen und 106 Wrackpositionen untersucht, wobei 12 neue Unterwasserhindernisse entdeckt wurden.

Für die Meeresumweltbeobachtung und Forschung legten die fünf BSH-Schiffe 2024 rund 25.000 Kilometer in Nordsee und Ostsee für die Meeresumweltbeobachtung und Forschung zurück. 400 Messpunkte werden so jährlich im Meer beprobt und an diesen Positionen mehr als 100 Schadstoffe überwacht. Die gesammelten Daten liefern die Grundlagen zur Bewertung des Umweltzustands in Nordsee und Ostsee und ermöglichen eine Einordnung der unter anderem klimawandelbedingten Veränderungen in diesen Meeresgebieten.

GDWS beauftragt zwei neue Lotsenversetzboote

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (GDWS) hat am 18.11.2025 zwei SWATH -Lotsenversetzschiffe für den Lotsbetriebsverein e.V. beauftragt. Die Schiffe ersetzen die bisherigen SWATH-Tender DUHNEN und DÖSE. Sie sollen Ende des Jahres 2027 ausgeliefert werden.

Bundesminister Patrick Schnieder: „Die Seelotsinnen und Seelotsen erfüllen eine äußerst wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe. Sie sorgen nicht nur für die Sicherheit der Schiffsbesatzungen, sondern auch für den Schutz unserer Küsten. Sie müssen die größten Schiffe der Welt sicher an ihr Ziel bringen. Dafür wollen wir ihnen die bestmögliche Ausrüstung zur Verfügung stellen.

GDWS-Präsidentin Anke Leue, "Die neuen SWATH-Tender sind für uns mehr als nur technische Projekte: sie sind ein Versprechen an die Seelotsinnen und Seelotsen, die täglich Großes leisten. Ihre besondere Konstruktion sorgt selbst bei rauem Wetter für Sicherheit und Vertrauen. Ich freue mich sehr, dass durch das Schiffspaar die wichtige Arbeit des Lotswesen ein Stück leichter und sicherer wird."

SWATH steht für Small-Waterplane-Area-Twin-Hull-Schiffe. Ein SWATH-Tender besteht aus zwei torpedoförmigen Unterwasserrümpfen, die durch Stege mit der darüber liegenden Plattform verbunden sind. Diese spezielle Konstruktion sorgt für ein stabiles und ruhiges Fahrverhalten. Sie bietet den Lotsinnen und Lotsen eine ideale Arbeitsplattform beim Übersteigen auf große Schiffe während der Fahrt und bei widrigen Seegangbedingungen. Das auftriebsgebende Volumen der Schiffe liegt deutlich unter der Wasserlinie, das Gros der Schiffsstrukturen darüber. Für das Übersetzen von Personen auf andere Schiffe wird somit die Relativbewegung zwischen den Fahrzeugen minimiert, was maßgeblich die Sicherheit erhöht und das Wetterfenster für mögliche Einsätze erweitert.

Wichtige Eigenschaften und Kenngrößen der beauftragten SWATH-Lotsenversetzschiffe für den Lotsbetriebsverein e.V.

Hauptabmessungen:

- Länge über Alles: 25,63 m

- Breite über Alles: 14,27 m

- Tiefgang (Konstruktionstiefgang): 2,70 m

- Geschwindigkeit: 8 kn (ca. 33 km/h)

- Motorleistung: 4 Motoren à 600 PS (441 kW), mit dem Abgasstatus IMO Tier III

- Antriebskonzept: Dieselelektrisch (für den Endantrieb werden zwei Propeller durch zwei Elektromotoren angetrieben; die elektrische Energie wird durch die vier Dieselmotoren erzeugt)

- Transportkapazität: 12 Personen (zzgl. Besatzung; zudem Mitnahme von zusätzlichen Versorgungsgütern für die Lotsenstationsschiffe möglich)

Kontakt:

- Moira Lenz | Pressereferentin | Tel.: 040/3190-1010 | presse@bsh.de

- Kai-Oliver Twest | Unterabteilungsleiter Reederei | Tel.: 040/3190-43000| kai.twest@bsh.de

(Gemeinsame Pressemitteilung des Bundesministeriums für Verkehr, des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie und der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt)

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat auf dem Reederessen des Verbands Deutscher Reeder die Fortschritte bei der Deutschen Flagge hervorgehoben. Durch die neue Servicestelle und zahlreichen Maßnahmen zur Entbürokratisierung sei die Deutsche Flagge attraktiver für Reeder geworden – und dieser Prozess gehe weiter, so der Minister. (12.12.2025)

In seiner Rede vor gut 300 geladenen Gästen in der Hamburger Handelskammer stellte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder die bereits erfolgten Fortschritte bei der Deutschen Flagge dar. Er verwies auf die im Frühjahr eingerichtete behördenübergreifende Servicestelle, die viele wichtige Leistungen der Deutschen Flagge für die Kunden bündle und Reedereien rund um die Uhr unterstütze. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die jetzt vom Bundeskabinett verabschiedete Änderung des Flaggenrechtsgesetzes und des Schiffsregisterrechts.

Der Bürokratie-Rückbau, die Erhöhung des Services und die stärkere Digitalisierung der Deutschen Flagge werde weitergehen, so der Minister. Dann werde sein Ministerium auf die Reeder zukommen, um Vereinbarungen für mehr Schiffe unter Deutscher Flagge zu schließen.

Minister Schnieder verwies in seiner Rede auch auf die zahlreichen Vorteile der Deutschen Flagge. Schiffen unter Deutscher Flagge könne – anders als bei anderen Flaggenstaatverwaltungen – von deutschen Behörden schnell geholfen werden, wenn es mal Probleme oder Schwierigkeiten gebe. Außerdem stünden Schiffe unter Deutscher Flagge für hohe Sicherheitsstandards, gute Wartung und das verlässliche Einhalten internationaler Vorschriften.

Abschließend unterstrich der Minister, dass eine starke Deutsche Flagge mit einer modernen Flaggenstaatverwaltung hohe Priorität habe. Dabei gehe es nicht nur um Souveränität und Sicherheit, sondern auch um die Zukunft der maritimen Ausbildung und Beschäftigung.

Deutschlands Einsatz für die Autonome Schifffahrt

Mit dem rasanten Fortschritt in der Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung in Verbindung mit den vielen Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz steht auch die maritime Branche vor einem tiefgreifenden Wandel. Die Entwicklung sowie der Bau autonomer und ferngesteuerter Schiffe, auch bekannt als MASS (Maritime Autonomous Surface Ships) oder USV (Unmanned Surface Vessels), eröffnet der maritimen Wirtschaft große Chancen. Um hier Rechtssicherheit anzustreben und damit einen verlässlichen Rahmen für Forschung und Wirtschaft zu schaffen, gestaltet Deutschland die nationale, europäische und internationale Entwicklung aktiv mit. Die nationale MASS-Koordinierungsrunde will dabei behördenübergreifend gezielt Unternehmen und Forschungseinrichtungen bei der Erprobung und Umsetzung solcher Systeme unterstützen.

Runder Tisch: Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft

Um auf den steigenden Informationsbedarf zur autonomen Schifffahrt zu reagieren, bietet das BSH mit den Vertretern der MASS-Koordinierungsrunde am 12. Dezember 2025 den ersten „Runden Tisch - Autonome Schifffahrt“ an. Hochkarätige Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wissenschaft, Industrie und maritimer Wirtschaft werden dazu erwartet.

Dabei sollen in erster Linie Bedarfe von Wirtschaft und Wissenschaft abgefragt werden. Auf Basis dieses Dialogs soll die Entwicklung des nationalen Rechtsrahmens für die autonome Schifffahrt, zunächst bezogen auf Kleinfahrzeuge und Schiffe bis 24 Meter Länge, in die nächste Phase übergehen. Ziel ist es, den Stakeholdern zeitnah einen verlässlichen Rahmen für die Erprobung und den Betrieb autonomer Systeme und Schiffe in Deutschland bieten zu können.

„Wir wollen die vielen Puzzleteile zur Realisierung der Autonomen Schifffahrt national und international zusammenführen! Der erste „Runde Tisch - Autonome Schifffahrt“ kann genau das leisten: Akteure vernetzen, Kräfte bündeln und so die deutsche maritime Industrie nachhaltig stärken“, betont BSH-Präsident Helge Heegewaldt.

MASS-Code: Entwicklung eines internationalen Regelwerks

Seit 2017 arbeitet die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) am MASS-Code, einem Regelwerk für den sicheren Betrieb autonomer Handelsschiffe. Die Annahme als vorerst nicht verbindlicher Code ist für Mai 2026 geplant, ab 2032 soll der Code völkerrechtlich bindend sein.

Der Code enthält vor allem Regelungen zur technischen Schiffsicherheit und baut auf dem SOLAS-Übereinkommen (International Convention for the Safety of Life at Sea) auf. Dabei ist der Code bewusst zielorientiert und technologieneutral gestaltet. So bleibt er maximal flexibel und lässt sich sowohl mit heutigen als auch mit zukünftigen technischen Entwicklungen umsetzen. Statt konkrete Technologien vorzuschreiben, werden allgemeine Sicherheitsziele definiert.

Deutschland hat die Ausarbeitung des MASS-Codes aktiv mitgestaltet und damit zu einem praxisnahen und zukunftsfähigen internationalen Rechtsrahmen beigetragen.

MASS MoU: Abkommen der Nordseeanrainerstaaten

Am 4. Juli 2025 ist Deutschland dem Memorandum of Understanding on cooperation regarding the international operation of MASS der Nordseeanrainerstaaten (MASS MoU) beigetreten. Dieses Abkommen betrifft vor allem kleinere Schiffe, die nicht unter die SOLAS-Regelungen fallen. Ziel ist es, den grenzüberschreitenden Betrieb autonomer Schiffe zu erleichtern, gemeinsame Projekte zu fördern und nationale Regelungen anzugleichen bzw. gemeinsam fortzuentwickeln. Mitglieder sind derzeit neben Deutschland Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Norwegen.

Nationaler Rechtsrahmen

Für den Betrieb autonomer und ferngesteuerter Schiffe in Deutschland werden nationale Anträge vor allem für Schiffe bis 24 Meter gestellt. Diese lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen: die Zulassung von Fahrzeugen als MASS/USV unter deutscher Flagge und die Betriebserlaubnis für im Ausland zugelassene Schiffe.

Bis zur Schaffung eines verbindlichen nationalen Rechtsrahmens werden Anträge fallweise geprüft. Hierbei sind Fahrzeugsicherheit (Bau, Ausrüstung, Betrieb) und Verkehrssicherheit (Kollisionsvermeidung) zentral. Sofern bereits Tests und/oder Operationen mit dem Schiff durchgeführt wurden, kann die Zur-Verfügung-Stellung der entsprechenden Berichte das Verfahren erleichtern.

Seit 2025 koordiniert eine nationale MASS-Koordinierungsrunde die behördenübergreifenden Aktivitäten unter der Aufsicht des BMV und steht zentral unter mass@deutsche-flagge.de für Anträge oder allgemeine Fragen zu Verfügung. Die zuständigen Stellen (je nach Antrag, das BSH, die Dienststelle Schiffssicherheit (DS) und die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS)) sind hierüber erreichbar.

Aktivitäten auf EU-Ebene

Auf europäischer Ebene koordiniert die Generaldirektion Mobilität und Verkehr (DG MOVE) der EU-Kommission die relevanten Aufgaben. Die European Maritime Safety Agency (EMSA) unterstützt mit technischer Expertise, etwa durch Studien zur Qualifikation von Remote-Operatoren. Die EU hat beschlossen, zunächst keine eigenen Regelungen zu erlassen, um dem internationalen MASS-Code nicht vorzugreifen.

MASS-Projekte in Deutschland

Projekte in Deutschland umfassen unter anderem den Einsatz ferngesteuerter Arbeitsboote in Offshore-Windparks sowie Tests zur Fernsteuerung und autonomen Navigation. Antragsteller und Antragstellerinnen sind deutsche und europäische Unternehmen. Die Herausforderungen liegen beispielsweise in den Bereichen Konnektivität, Cybersicherheit, Qualifikation vom Remote-Operator, Wirtschaftlichkeit sowie in der Ab- und Versicherung.

Zukünftig wird auch die Entwicklung von KI-Systemen für autonome Schiffe an Bedeutung gewinnen. Das BSH begleitet diese Entwicklungen und hat beispielsweise spezielle maritime Datensätze erstellt, mit denen autonome Navigations- und Kollisionsvermeidungssysteme trainiert und validiert werden.

MASS: Direkter Kontakt

Die deutsche Flaggenstaatverwaltung unterstützt Unternehmen und Forschungseinrichtungen bei Projekten zur autonomen Schifffahrt.

Beratung, Anträge oder allgemeine Fragen: mass@deutsche-flagge.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und darauf, gemeinsam innovative Ideen in Deutschland zu realisieren.

Die 34. Versammlung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO in London hat Deutschland erneut in den Rat der IMO gewählt. Die erfolgreiche Wahl sichert den Einfluss Deutschlands bei der Weiterentwicklung der globalen Seeschifffahrt. Der Rat der IMO ist unter anderem für die Aufstellung des Haushaltes der IMO verantwortlich. (01.12.2025)

Am letzten Freitag hat die IMO-Versammlung den Rat der IMO für die Zweijahresperiode 2026-2027 neu gewählt. Deutschland erhielt 146 Stimmen in der Kategorie B (Staaten mit den größten Interessen am internationalen Seehandel) und wurde damit erneut in den IMO-Rat gewählt. Die anderen gewählten Mitglieder des Rates in der Kategorie B sind Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Indien, Niederlande, Spanien, Schweden und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Am letzten Freitag hat die IMO-Versammlung den Rat der IMO für die Zweijahresperiode 2026-2027 neu gewählt. Deutschland erhielt 146 Stimmen in der Kategorie B (Staaten mit den größten Interessen am internationalen Seehandel) und wurde damit erneut in den IMO-Rat gewählt. Die anderen gewählten Mitglieder des Rates in der Kategorie B sind Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Indien, Niederlande, Spanien, Schweden und die Vereinigten Arabischen Emirate.

In der Kategorie A (Gruppe der 10 größten Flaggenstaaten) wurden folgende Staaten in den IMO-Rat gewählt: China, Griechenland, Italien, Japan, Liberia, Norwegen, Panama, Südkorea, Großbritannien, USA. In der Kategorie C (Staaten mit besonderem Interesse am Seeverkehr, deren Wahl in den Rat die Vertretung aller wichtigen geographischen Regionen der Welt gewährleistet) erhielten folgende IMO-Mitgliedsstaaten die meisten Wahlstimmen: Bahamas, Belgien, Chile, Zypern, Ägypten, Finnland, Indonesien, Jamaika, Malaysia, Malta, Mexiko, Marokko, Nigeria, Peru, Philippinen, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Türkei.

Der aus 40 Mitgliedsstaaten bestehende Rat ist das Exekutivorgan der IMO, das zusammen mit der Versammlung die Arbeit der IMO überwacht. Der Rat stellt den Haushalt der IMO auf, ist für den Haushaltsvollzug zuständig und begleitet die Arbeit der Ausschüsse der UNO-Unterorganisation.

Der aus 40 Mitgliedsstaaten bestehende Rat ist das Exekutivorgan der IMO, das zusammen mit der Versammlung die Arbeit der IMO überwacht. Der Rat stellt den Haushalt der IMO auf, ist für den Haushaltsvollzug zuständig und begleitet die Arbeit der Ausschüsse der UNO-Unterorganisation.

Der neu gewählte Rat der IMO wird am 4. Dezember zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen und seinen Vorsitzenden sowie stellvertretenden Vorsitzenden wählen.

Neue Telefonnummern

Am Abend des 05.11.2025 wurden alle persönlichen Telefonnummern des BSH an den Dienstsitzen Hamburg, Sülldorf und Rostock auf neue, fünfstellige Durchwahlnummern umgestellt. Sie finden die neuen Nummern bereits auf dieser Website.

Das Serviceteam erreichen Sie weiterhin unter der Hotlinenummer +49 40 31 90-77 77. Auch Funktionstelefonnummern sind von der Umstellung ausgenommen.

Die Stammnummern für Hamburg und Sülldorf (+49 40 3190-) sowie Rostock (+49 381 4563-) bleiben erhalten.

Änderungen in der Sicherheitsgrundausbildung

Mit der IMO Entschließung MSC.560 (108) ergeben sich Änderungen des STCW-Codes Teil A für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten (STCW-Code). Konkret betrifft dies Abschnitt A-VI/1 - "Verbindliche Mindestanforderungen für die Einführungslehrgänge sowie für die Grundausbildung und -unterweisung in Sicherheitsangelegenheiten für alle Seeleute" bzw. die Tabelle A-VI/1-4 - "Darstellung der Mindest-Befähigungsnorm in persönlichen Überlebenstechniken und sozialer Verantwortung".

Die Tabelle wurde um die Befähigung "Persönlicher Beitrag zur Verhütung von und Reaktion auf Gewalt und Belästigung, einschließlich sexueller Belästigung, Mobbing und sexueller Übergriffe" ergänzt.

Die Änderungen treten zum 01.01.2026 in Kraft und sind ab diesem Datum Bestandteil aller Sicherheitslehrgänge. Zuvor ausgestellte Befähigungsnachweise in der Sicherheitsgrundausbildung sind nicht davon betroffen, sie bleiben uneingeschränkt weiterhin gültig. Auch die Refresher-Lehrgänge in der Sicherheitsgrundausbildung sind von den Änderungen nicht betroffen, da diese nur die Tabellen A-VI/1-1 und A-VI/1-2 enthalten müssen.

Leinenwurfgerät NINGBO ZHENHUA JH7-230-91

Die Norwegian Maritime Authority hat einen Warnhinweis zu einem Unfall mit einem Leinenwurfgerät vom Typ JH7-230-91 des Herstellers NINGBO ZHENHUA veröffentlicht, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Dem Leinenwurfgerät fehlte eine ausreichende äußere Beschriftung mit klarer Sicherheitsanweisung. Dieser Mangel betrifft auch andere Geräte des o.g. Typs.

Bitte beachten Sie im Interesse Ihrer Sicherheit die Hinweise der norwegischen Behörde und prüfen Sie, ob Sie Leinenwurfgeräte des Typs JH7-230-91 NINGBO ZHENHUA an Bord haben.

Neues ISM-Rundschreiben 02/2025 zu Hebezeug

Offene Stellen

Förderanträge 2026 für Lohnnebenkosten (LNK) und Ausbildungsplatz (APK) jetzt verfügbar

Link zur Website "Förderung"

Verwendung oder Lagerung von Löschmitteln mit PFOS

Seit den letzten SOLAS-Änderungen untersagt die IMO die Verwendung oder Lagerung von Löschmitteln, die Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) enthalten.

Die Organisation hat die SOLAS-Regeln II-2/1 und II-2/10 geändert, um die Besatzung vor der Exposition gegenüber diesem gesundheitsgefährdenden Stoff in Feuerlöschsystemen zu schützen und um die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Dies betrifft in erster Linie Feuerlöschschäume in stationären und mobilen Systemen sowie in tragbaren Feuerlöschern.

Löschmittel mit Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) müssen vom Schiff entfernt und an eine geeignete Entsorgungsanlage geliefert werden.

Diese Änderungen gelten für Schiffe, die am oder nach dem 1. Januar 2026 gebaut wurden. Alle vor dem 1. Januar 2026 gebauten Schiffe müssen spätestens zum Zeitpunkt der ersten Besichtigung am oder nach dem 1. Januar 2026 den Anforderungen entsprechen.

Analog dazu gibt es Änderungen im Kapitel 7 des High-Speed Craft Code (HSC) von 1994/2000.

Mit dem beigefügten Rundschreiben MSC.1/Circ.1694 vom 4. Juli 2025 stellt die IMO einheitliche Interpretationen (UI) zur Verfügung und gibt damit Leitlinien zu Fragen der Einhaltung der Vorschiften vor.

Neue Schiffe dürfen ab 2026 nur noch mit zertifizierten, PFOS-freien Löschmitteln ausgerüstet werden. Für die Löschmittel auf bestehenden Schiffen muss ein Nachweis über die PFOS-Freiheit vorliegen, beispielsweise eine Zulassungsbescheinigung oder eine Laboruntersuchung – sonst muss das Löschmittel ausgetauscht werden. Bitte bedenken Sie dabei, dass stationäre Anlagen bei einem Austausch des Löschmittels möglicherweise gereinigt werden müssen, um eine PFOS-Kontamination zu vermeiden.

Wenn Sie Feuerlöschmittel entsorgen müssen, die PFOS enthalten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie geeignete Unterlagen erhalten und vollständige Aufzeichnungen führen, dies schließt auch Eintragungen im Schiffstagebuch mit ein. Diese Unterlagen benötigen Sie möglicherweise, um nachzuweisen, dass Sie die Entsorgungsvorschriften eingehalten haben.

Zusatzinfos:

- Siehe die IMO-Entschließungen MSC.532(107) - SOLAS, MSC.536(107) - HSC-Code von 1994, MSC.537(107) - HSC-Code von 2000.

- Erste Besichtigung: die jährliche, regelmäßige oder Erneuerungsbesichtigung, je nachdem, welche zuerst fällig ist (z. B. Sicherheitsausrüstungszeugnis für Frachtschiffe, Sicherheitszeugnis für Frachtschiffe, Sicherheitszeugnis für Passagierschiffe oder Sicherheitszeugnis für Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge).

- Neue oder ersetzte Löschmittel müssen als PFOS-frei gekennzeichnet sein. Die Löschmittel müssen nach den anzuwendenden Leistungs- und Prüfnormen der Durchführungsverordnung zur europäischen Schiffsausrüstungsrichtlinie (MED) zugelassen und zertifiziert sein. Dies sind unter anderem der FSS-Code (IMO-Entschließung MSC.98(73)) und die IMO-Rundschreiben MSC/Circ.670 und IMO MSC.1/Circ.1312.

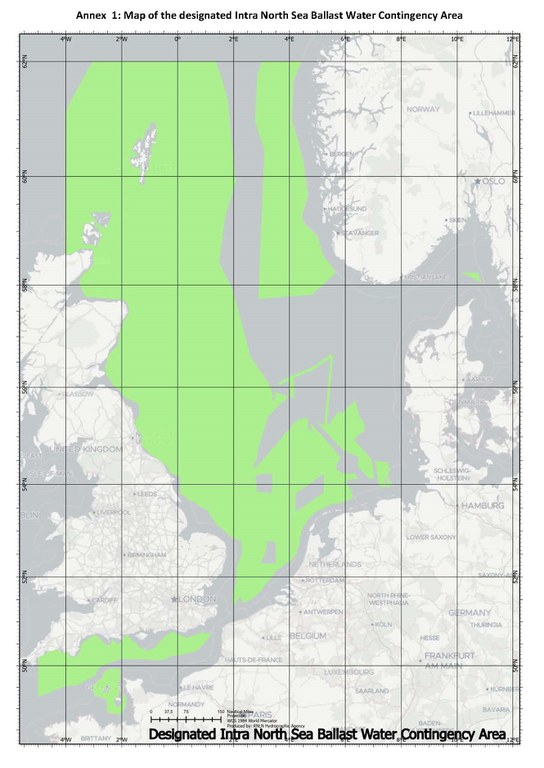

Wiederholt haben einige Reedereien von Schwierigkeiten mit ihren Ballastwasser-Behandlungssystemen (BWMS) berichtet, die wegen zu viel Sedimenten in Nordsee-Häfen ihr BWMS nicht ohne Weiteres nutzen konnten. Jetzt hat die OSPAR-Kommission ein neues Intra-Nordsee-Gebiet für Ballastwasser-Ersatzmaßnahmen ausgewiesen. (10.07.2025)

Die meisten Ballastwasser-Behandlungsanlagen an Bord von Seeschiffen haben als eine erste Behandlungsstufe ihres BWMS eine Filtration, gefolgt von mindestens einer weiteren Behandlungsstufe. Die Systeme sorgen so dafür, dass mit dem Ballastwasser keine fremden Organismen in andere Ökosysteme eingeschleppt werden.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass solche BWMS in Häfen mit hoher Sedimentbelastung (tidebedingter Sand und Schlickeintrag), abhängig vom BWMS und der Installationssituation an Bord, nicht oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. In diesen Fällen kann das Ballastwasser unter Umständen nur über einen Bypass aufgenommen werden. Dann müssen im Nachhinein die verunreinigten Tanks und Rohrleitungen dekontaminiert werden, um den verpflichtenden Ballastwasser-Standard D-2 wieder einhalten zu können.

Neues Intra-Nordsee-Gebiet

Vor diesem Hintergrund hat die OSPAR-Kommission am 27.6.2025 ein Intra-Nordsee-Gebiet für Ballastwasser-Ersatzmaßnahmen ausgewiesen, in dem unter Einhalten aller Vorgaben die notwendige Dekontaminationsprozedur durchgeführt werden kann. Die Information "Intra North Sea Ballast Water Contingency and Compliance Area in accordance with BWM.2/Circ.62 and MEPC.387(81)" der OSPAR-Kommission enthält die geographischen Koordinaten des Ersatzmaßnahmen-Gebietes und die Voraussetzungen, unter denen dort eine Dekontaminationsprozedur - und in wenigen Einzelfällen nach Freigabe durch das BSH - auch ein Ballastwasser-Austausch erlaubt sind.

Die durch die OSPAR-Kommission beschlossene Erleichterung gilt ausschließlich für Intra-Nordsee-Verkehre und nur unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 9 der Entscheidung "Intra North Sea Ballast Water Contingency and Compliance Area in accordance with BWM.2/Circ.62 and MEPC.387(81)" der OSPAR-Kommission.

Tipps für die Praxis

Sofern in einem deutschen Nordseehafen Ballastwasser aufgenommen werden soll und hierbei Probleme mit dem BWMS auftreten oder erwartet werden, empfehlen wir der jeweiligen Schiffsführung, zum frühestmöglichen Zeitpunkt

- die zuständigen Hafenbehörde und

- das BSH

zu kontaktieren, um das weitere Vorgehen abzustimmen und ggf. eine Freigabe zur Nutzung des Ersatzmaßnahmen-Gebiets zu erhalten.

Die aktuelle Information "Ersatzmaßnahmen für BWMS bei herausfordernder Wasserqualität während der Aufnahmen" des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) enthält Tipps für Reedereien und Schiffsführungen, welche Maßnahmen sie nach Absprache mit den Häfen und dem BSH bei Problemen mit Ballastwasser-Behandlungssysteme in Häfen mit hoher Sedimentbelastung ergreifen können.

Für Handelsschiffe unter deutscher Flagge sind einige neue Vorgaben für die medizinische Ausstattung an Bord in Kraft getreten.

Der neue "Stand der medizinischen Erkenntnisse" enthält neben den Ausstattungsverzeichnissen auch praktische Hinweise zur Aufbewahrung von Medikamenten und Medizinprodukten an Bord. Die Reeder müssen die Änderungen erst bei der nächsten jährlichen Überprüfung der medizinischen Ausstattung umsetzen.

Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Rubrik "Maritime Medizin". Die zusammengefassten Änderungen gegenüber dem vorherigen Stand der medizinischen Erkenntnisse haben wir in einem Informationsblatt zusammengestellt.