Nachrichten 2023

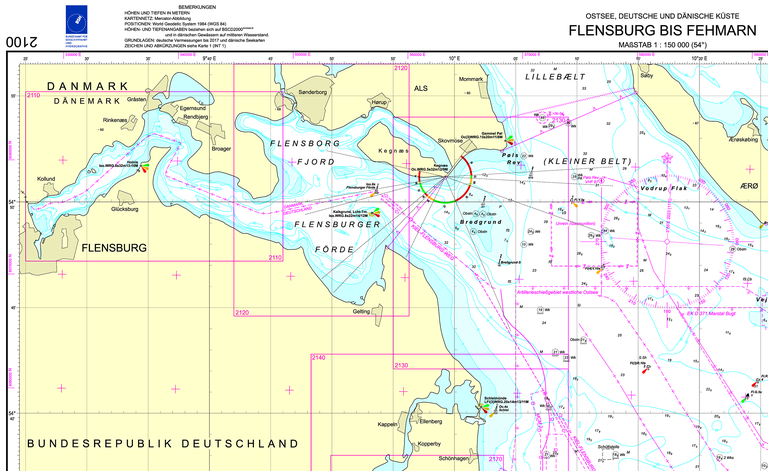

Die Ostseeanrainer haben sich erstmals auf einen einheitlichen Höhenbezug für Seekarten geeinigt: das Baltic Sea Chart Datum 2000. Je genauer es definiert ist, umso sicherer und effizienter können Schiffe navigieren. Das BSH und das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) haben dafür hochpräzise Messungen der Erdanziehungskraft mit den Schiffen DENEB und CAPELLA durchgeführt. Das ist die Voraussetzung, um Wassertiefen zentimetergenau bestimmen zu können. (15.12.2023)

„Die Ostsee ist ein relativ flaches Meer, in dem viele Schiffe unterwegs sind. Genaue Wassertiefen sind hier essentiell für eine sichere Schifffahrt“, betont BSH-Präsident und Professor Helge Heegewaldt. So können Schiffe bestmöglich beladen und Routen effizienter geplant werden. „Ein einheitlicher Höhenbezug von Seekarten ist auch für die Digitalisierung sowie zahlreiche Offshore-Vorhaben und langfristigen Küstenschutz notwendig“, erläutert BKG-Präsident Prof. Dr. Paul Becker.

Im November 2023 veröffentlichte die Internationale Hydrographische Organisation (IHO) ein neues Modell für den gesamten Ostseeraum, um die Höhenbezugsfläche grenzübergreifend zu definieren. Das Modell legt gleichzeitig das neue Seekartennull fest, welches Deutschland bereits seit 2022 verwendet. Die Wassertiefen in den Seekarten des BSH ändern sich daher nicht.

Meeresoberfläche weist Dellen und Beulen auf

Die Höhenbezugsfläche hängt vom Schwerefeld der Erde ab. BSH und BKG haben daher in den vergangenen zehn Jahren umfangreiche Vermessungen in der Ostsee durchgeführt. Gebiete mit höherer Schwerkraft ziehen das Wasser stärker an und erzeugen eine Beule. Umgekehrt ziehen Gegenden mit geringerer Schwerkraft das Wasser weniger stark an, sodass eine Delle entsteht. Es gilt solche Unregelmäßigkeiten der Erdanziehungskraft genau zu kartieren.

Dafür benötigten BSH und BKG nicht nur relativ viele Messpunkte, sondern die Messungen selbst mussten sehr präzise sein. Diese Informationen sind für die satellitengestützte Navigation unerlässlich, um Tiefen exakt im Raum zu verorten. Die Wassertiefen in den Seekarten sind nun zentimetergenau. Die Vermessungen wurden im Rahmen des Projekts „Finalizing Surveys for the Motorways of the Sea“ (FAMOS) durch die Europäische Union kofinanziert.

Internationale Zusammenarbeit für Mensch und Meer

Bisher verwendete jeder Ostseeanrainer ein eigenes, lokales Seekartennull. Die Hydrographische Kommission für die Ostsee (BSHC) hat daher eine Arbeitsgruppe beauftragt, ein einheitliches Seekartennull für die gesamte Ostsee zu entwickeln. BSH und BKG waren maßgeblich daran beteiligt. Nun führen alle Ostseeanrainer das einheitliche Seekartennull ein. Dadurch können globale Satellitennavigationssysteme einfacher für die Navigation verwendet werden. Dies ebnet ebenfalls den Weg für eine zunehmend automatisierte Schifffahrt, die effizienter und sicherer ist.

Weitere Informationen:

- zum Baltic Sea Chart Datum 2000 von der Hydrographische Kommission für die Ostsee (in Englisch)

- zur Veröffentlichung des Baltic Sea Chart Datum 2000 von der Internationalen Hydrographischen Organisation (in Englisch)

- Nachrichten für Seefahrter Heft 52/21– Mitteilungen (bsh.de)

- zu den Schwerefeldmessungen in Nordsee und Ostsee (in Englisch)

Die Internationale Fernmeldeunion ITU hat in den letzten Jahren mehrere Änderungen des Anhangs 18 der Vollzugsordnung für den Funkdienst (Radio Regulations) beschlossen. Dadurch ändern sich auch Frequenzen für den UWK-Seefunk – und das wiederum macht Modifikationen der UKW-Funkausrüstung auf Seeschiffen erforderlich.

Reedereien müssen die UWK-Funkausrüstungen an Bord ihrer Seeschiffe unter Deutscher Flagge spätestens bis zur ersten Besichtigung der Funkanlage nach dem 1.1.2028 aktualisiert haben. Damit folgt die Deutsche Flagge den Empfehlungen des IMO-Rundschreibens MSC.1/Circ.1460/Rev.4. Die ordnungsgemäße Nutzung der neuen Frequenzen auf Seeschiffen unter Deutscher Flagge sowie bei Hafenstaatkontrollen in deutschen Häfen wird daher erst ab dem 1.1.2028 überprüft und eventuelle Verstöße erst ab diesem Zeitpunkt geahndet.

Ursprünglich sollten die Änderungen der UKW-Funkanlagen einschließlich der neuen Frequenzen bereits ab dem 1.1.2024 gelten (vgl. IMO-Rundschreiben MSC.1/Circ.1460/Rev.3). Mit der jetzt erfolgten Verschiebung erhalten Reedereien mehr Zeit, die Seefunkanlagen an Bord ihrer Schiffe trotz derzeitiger Lieferengpässe fristgerecht umzustellen.

Die neuen Frequenzen sollen für meteorologische und navigatorische Zwecke, dringende Seeverkehrsinformationen, Hafenbetrieb und Schiffsverkehrsdienste (VTS) genutzt werden. Das Weltweite Seenot- und Sicherheitsfunksystem (GMDSS) ist dagegen nicht von den Änderungen betroffen.

Die aktuelle Fassung der Vollzugsordnung für den Funkdienst (Radio Regulations) einschließlich des Anhangs 18 können Sie auf der Website der Internationalen Fernmeldeunion ITU herunterladen.

Vor kurzem war im "Nordmagazin" des NDR ein Beitrag über die medizinische Versorgung an Bord der Scandlines-Fähre "Berlin" zu sehen. Dabei hob der Kapitän den hohen Praxiswert des Medizinischen Handbuchs See hervor. (12.12.2023)

Der 3-minütige Beitrag des NDR-"Nordmagazins" aus Mecklenburg-Vorpommern zeigt, wie der Kapitän der deutschflaggigen Fähre "Berlin" bei medizinischen Notfällen an Bord verletzte oder erkrankte Personen auch ohne Schiffsarzt versorgen kann. Neben dem Notfall-Rucksack spielt das Medizinische Handbuch See des Seeärztlichen Dienstes der BG Verkehr eine große Rolle. Stefan Wehland, Kapitän der "Berlin", hebt in dem TV-Beitrag hervor, warum das Handbuch gerade im Notfall für ihn ein wichtiger praktischer Ratgeber ist: "Angina pectoris, Lungenembolie, verschiedene Spannungspneumothorax – das dürfte ein medizinischer Laie an Land im Leben nicht machen".

Der 3-minütige Beitrag des NDR-"Nordmagazins" aus Mecklenburg-Vorpommern zeigt, wie der Kapitän der deutschflaggigen Fähre "Berlin" bei medizinischen Notfällen an Bord verletzte oder erkrankte Personen auch ohne Schiffsarzt versorgen kann. Neben dem Notfall-Rucksack spielt das Medizinische Handbuch See des Seeärztlichen Dienstes der BG Verkehr eine große Rolle. Stefan Wehland, Kapitän der "Berlin", hebt in dem TV-Beitrag hervor, warum das Handbuch gerade im Notfall für ihn ein wichtiger praktischer Ratgeber ist: "Angina pectoris, Lungenembolie, verschiedene Spannungspneumothorax – das dürfte ein medizinischer Laie an Land im Leben nicht machen".

Im Notfall sind nämlich Kapitäne und Schiffsoffiziere weitgehend auf sich allein gestellt, denn nur auf großen Kreuzfahrt- und Forschungsschiffen fahren Ärzte mit. Umso wichtiger sind die medizinischen Wiederholungslehrgänge für Kapitäne und Schiffsoffiziere, die sie alle fünf Jahre absolvieren müssen. Der NDR begleitete Nautiker bei einem dieser Kurse am Campus der Rostocker Uniklinik. Auch für die Zulassung dieser Kurse ist Seeärztliche Dienst der BG Verkehr zuständig.

Nicht zuletzt haben Nautiker und Schiffsoffiziere auch die Möglichkeit, sich in medizinischen Notlagen funkärztlich beraten zu lassen. Diese Aufgabe wird im Auftrag der BG Verkehr durch die Helios-Klinik Cuxhaven erfüllt. Rund 1.300 Anfragen gehen jährlich beim Funkärztlichen Beratungsdienst Cuxhaven ein. Das zeigt, wie wichtig eine optimale medizinische Versorgung an Bord ist. Die Deutsche Flagge setzt hier Top-Standards – mehr dazu auf unserer Website.

Der Filmbeitrag ist in der ARD-Mediathek abrufbar.

Für die Reedereien, welche Seeschiffe ab 5000 BRZ betreiben, sind jetzt ab dem 01.01.2024 folgende Arbeiten zur Anmeldung in das EU-Emissionshandelssystem (ETS) durchzuführen:

- Alle am Emissionshandel teilnehmenden Akteure müssen ein Konto im Unionsregister eröffnen, das von der Europäischen Kommission bereitgestellt wird. Die Verwaltung des deutschen Teils des Unionsregisters sowie die Bearbeitung von Kontoanträgen erfolgen durch die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt). In diesem Register wird für jedes Schifffahrtsunternehmen im Sinne der Definition der Emissionshandelsrichtlinie ein Registerkonto (maritime operator holding account) eröffnet. Die Abgabetransaktionen der erworbenen Emissionsberechtigungen können ausschließlich über dieses Konto erfolgen. Es können auch mehrere Schiffe in einem Konto des Unternehmens erfasst werden.

- Nach aktuellem Stand soll die Eröffnung dieser Registerkonten (maritime operator holding account) für den Seeverkehr ab April 2024 möglich sein. Sobald die novellierte EU-Registerverordnung, die dann auch den maritimen Sektor berücksichtigt, verabschiedet wurde, werden Hilfestellungen und Informationen zur Einrichtung sowie Nutzung der Konten bereitgestellt.

Das Emissionshandelssystem wird in Übereinstimmung mit Verordnung (EU) 2023/957 und Durchführungsverordnung (EU) 2023/2599 angewendet.

Reeder können sich jederzeit an den Kundenservice der DEHSt wenden unter: emissionshandel@dehst.de oder sich bei Fragen in den FAQs informieren.

Für weitere Fragen steht Ihnen die Dienststelle Schiffssicherheit in Hamburg unter Tel.: +49 40 36 137 217 oder E-mail: maschine@bg-verkehr.de gerne zur Verfügung.

Seit dem 4. Dezember 1998 ist das Vermessungsschiff (VS) KOMET des BSH im Einsatz. Die KOMET macht topographische Aufnahme des Meeresbodens der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) vorwiegend der Nordsee und des Wattenmeeres. Heimathafen ist Hamburg. Stationiert ist die KOMET im Fischereihafen Bremerhaven. (04.12.2023)

Anlässlich des Jubiläums des Vermessungsschiffes betont BSH-Präsident Helge Heegewaldt die Bedeutung der Vermessung für die Nutzung und den Schutz der Meere. „Vermessungsdaten sind die Basis von Seekarten. Sie machen Schifffahrt sicher. Dank ihnen können Positionen, an denen meereskundliche Daten erhoben werden, genau verortet werden. Dadurch ist es uns möglich, an den gleichen Positionen über Jahre die gleichen Daten zu erheben, um damit Entwicklungen des Zustands der Meere zu verfolgen und gegebenenfalls gegenzusteuern. Vermessungsdaten sind die Basis für die maritime Raumordnung, damit auch für die Positionierung zum Beispiel von Flächen für den Ausbau der Offshore-Windenergie“. Heegewaldt dankt den Besatzungsmitgliedern für die hervorragende Arbeit. „Insgesamt 332.000 Seemeilen sind Sie mit der KOMET und ihren vier Vermessungsbooten unterwegs gewesen. Sie sind also 15 Mal auf dem Äquator um die Erde gefahren. Das gibt einen Eindruck Ihrer Vermessungsarbeiten!“

Die 64,20 Meter lange und 12,50 Meter breite KOMET bietet Platz für 18 Besatzungsmitglieder und sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Einsatzradius der KOMET beträgt 5400 Seemeilen. Das Schiff kann bis zu 21 Tage auf See bleiben.

Für die Vermessungsarbeiten ist das Schiff mit entsprechender Technologie wie Vermessungsloten, präziser Satellitenpositionierung und einer inertialen Messeinheit für eine präzise Datenerfassung ausgerüstet. Vier flachgehende Vermessungsboote ergänzen die Ausstattung. Damit sie selbstständig in flachen Gewässern wie dem Wattenmeer arbeiten können, sind .sie mit Echoloten und Datenaquisitionsanlagen ausgerüstet. Eines der Boote kann bei Bedarf mit einem Side-Scan-Sonar für die Untersuchung von Unterwasserhindernissen ausgerüstet werden.

Das BSH betreibt die KOMET mit synthetischem Gas-to-liquid (GtL)-Treibstoff. Er ist schwefelfrei. Damit werden bessere Abgaswerte als bei herkömmlichen Dieselkraftstoffen erreicht. Der Rumpf des Schiffes ist eisverstärkt und mit der Eisklasse "E" klassifiziert. Das VS KOMET kann also bis zu einer Eisdicke von 0,15 m eingesetzt werden.

Die heutige Lürssen-Kröger-Werft in Schacht-Audorf erbaute die KOMET. Nach der Kiellegung am 12. September 1997 erfolgte der Stapellauf am 12. März 1998. Am 4. Dezember 1998 wurde sie als damals modernstes Vermessungsfahrzeug der Welt in Dienst gestellt.

Fünf Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiffe (VWFS) des BSH operieren in der AWZ von Nordsee und Ostsee. Die VWFS ATAIR, DENEB und WEGA setzt das BSH neben der Vermessung und Wracksuche für Prüfungen zur weiteren Verbesserung der Schiffssicherheit, für Messungen in Offshore-Windparks und für chemisches und physikalisches Monitoring ein. Ausschließlich für die Vermessung im Einsatz sind KOMET und CAPELLA. Die KOMET ist nach dem VWFS ATAIR das zweitgrößte Schiffe der BSH-Flotte.

Passend zum "Jahr der Ausbildung" hat der Verband Deutscher Reeder (VDR) seine Website erweitert und informiert jetzt über die verschiedenen Karrierewege in die Seeschifffahrt. Neu ist auch der Flyer zum VDR-Ferienfahrerprogramm. Die Deutsche Flagge als die Ausbildungs-Flagge unterstützt dabei aktiv die Seefahrt-Ausbildung. (04.12.2023)

Unter www.reederverband.de/de/ausbildung erhalten Interessierte einen Überblick über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten in der Seefahrt. Unter dem Slogan "Wenn Dir Schifffahrt nicht aus dem Kopf geht" werden die Aufgaben und Ausbildungswege von Kapitänen, Chiefs, Schiffsmechanikern, Elektrotechnischen Schiffsoffizieren sowie Schifffahrtskaufleuten vorgestellt.

Mehr über den "Traumjob an Bord" und die abwechslungsreiche Welt der Seefahrt erfahren Interessierte auch im neuen FAQ-Bereich. Außerdem enthalten die Ausbildungs-Seiten des VDR die wichtigsten Informationen über das Ferienfahrerprogramm des Reederverbands, das Schülerinnen und Schülern einen praktischen Einblick in die Seefahrt ermöglicht. Abgerundet wird das neue Informationsangebot durch den knapp 3-minütigen Film "Faszination Schifffahrt", in dem junge Auszubildende sehr überzeugend darüber berichten, warum sie sich für eine Karriere in der Seeschifffahrt entschieden haben.

Die neuen Ausbildungsseiten des VDR ergänzen die bereits bestehende Website www.machmeer.de der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt, die alle wichtigen Infos zur Ausbildung in der Seeschifffahrt bietet und sich vor allem an junge Menschen richtet.

Zu Jahresbeginn hatte der VDR das Jahr 2023 zum "Jahr der Ausbildung" ausgerufen und mit Holger Jäde einen erfahrenen Referenten für Ausbildung eingestellt (vgl. unsere Nachricht vom 3.1.2023). Außerdem hatte der VDR auf seinem Ausbildungsforum am 13. September zugesagt, 400 seeseitige und 200 landseitige Ausbildungsplätze bei seinen Mitgliedsunternehmen bereitzustellen (vgl. unsere Nachricht vom 20.9.2023).

Die Deutsche Flagge ist die Ausbildungs-Flagge und unterstützt aktiv die Seefahrt-Ausbildung. Der Bund fördert finanziell Reedereien, die neue Ausbildungsplätze schaffen – und das sind hauptsächlich Unternehmen, die ihre Schiffe unter Deutscher Flagge fahren. Mehr als 80% der von der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt anerkannten Ausbildungsschiffe fahren unter Deutscher Flagge. Unser Ausbildungs-Rechner zeigt, dass sich für Reedereien die Seefahrt-Ausbildung in jedem Fall lohnt.

Das BSH organisierte am 29. November 2023 den ersten Runden Tisch Unterwasserlärm und Schifffahrt in Hamburg. Kooperationspartner sind der Verband Deutscher Reeder (VDR), der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) und der Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V. (VSM). Im Fokus standen die neuen internationalen Richtlinien, um den schifffahrtsbedingten Unterwasserlärm zu verringern. (01.12.2023)

„Nur gemeinsam können wir es schaffen, dass die Meere leiser werden“, betont BSH-Präsident Helge Heegewaldt. „Von daher freue ich mich, dass das Interesse an dem ersten Runden Tisch zum Thema Unterwasserlärm und Schifffahrt so groß war.“ Heegewaldt fordert, dass die neuen Richtlinien schnellstmöglich in die Umsetzung kommen, denn nur so können sie wirksam werden.

Die Schifffahrt ist eine der Hauptquellen für dauerhaften Unterwasserlärm, der das Leben im Meer beeinflusst. Was können wir beitragen, um den Unterwasserlärm zu reduzieren? Welche Möglichkeiten gibt es und welche haben sich bisher in der Praxis bewährt? Derartige Fragen haben rund 70 Interessierte aus Schifffahrt und Technik, Verwaltung und Verbänden sowie der Wissenschaft beim Runden Tisch diskutiert.

Erfahrungen aus der Praxis zu neuen Richtlinien

Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat in diesem Jahr neue Richtlinien verabschiedet, um den Unterwasserlärm von Schiffen zu reduzieren. Sie fassen den aktuellen Stand des Wissens zusammen und geben einen Überblick über technische und operative Maßnahmen. Dazu zählt zum Beispiel die Geschwindigkeit zu reduzieren. Außerdem enthalten sie Vorlagen für einen Unterwasserlärm-Managementplan.

Beim Runden Tisch tauschten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu aus, welche Herausforderungen und Möglichkeiten sie bei der Umsetzung der Richtlinien in der Praxis sehen. So diskutierten sie bestmögliche Techniken und Praktiken. Darüber hinaus informierten sie sich über aktuelle Forschungsprojekte und innovative Technologieentwicklungen. Dabei identifizierten sie weiteren Forschungsbedarf.

Weniger Unterwasserlärm für Mensch und Meeresumwelt

Die Richtlinien tragen dazu bei, den schifffahrtsbedingten Unterwasserlärm und damit die negativen Auswirkungen auf Meereslebewesen zu verringern. Der Zustand der Meere wird so verbessert. Dabei können auch Synergien mit anderen Maßnahmen genutzt werden, die beispielsweise die Emissionen von Treibhausgasen reduzieren.

Zukünftig treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mindestens einmal im Jahr beim Runden Tisch. Bis dahin wollen sie thematische Arbeitsgruppen gründen. So können die internationalen Richtlinien ihre Wirksamkeit entfalten.

Weihnachten ist für viele die Zeit der Familie und des Beisammenseins. Für viele Seeleute erscheinen die hunderte Kilometer, die sie und ihre Familien trennt, in dieser Zeit besonders weit und das Gefühl der Einsamkeit ist groß. Neben anderen Aktionen sammeln deshalb die Seemannsmissionen in Hamburg unter dem Motto "Christmas in a Box" Geschenke für Seeleute – zusammengestellt und verpackt von jedem/jeder, der/die Lust und Zeit hat.

Weihnachten ist für viele die Zeit der Familie und des Beisammenseins. Für viele Seeleute erscheinen die hunderte Kilometer, die sie und ihre Familien trennt, in dieser Zeit besonders weit und das Gefühl der Einsamkeit ist groß. Neben anderen Aktionen sammeln deshalb die Seemannsmissionen in Hamburg unter dem Motto "Christmas in a Box" Geschenke für Seeleute – zusammengestellt und verpackt von jedem/jeder, der/die Lust und Zeit hat.

So kann man mitmachen:

- Ein Karton möglichst in etwa der Größe eines Schuhkartons

- darein kommen

- Kleidung, wie Socken, Mütze, Handschuhe

- Süßigkeiten

- Hygieneartikel wie Deo, Duschgel, Shampoo, Zahnpasta

- Ein möglichst englischsprachiger Weihnachtsgruß

- Weihnachtsdekoration

- auf den Schiffen herrschen strenge Sicherheitsauflagen; daher: Keine echten Kerzen, kein Alkohol, kein Obst.

- und dann in weihnachtliches Geschenkpapier verpacken

Geschenke für Seeleute können noch bis zum 23. Dezember an folgenden Stellen der Aktion "Christmas in a Box" abgegeben werden:

- Deutsche Seemannsmission Hamburg e.V., Seemannsheim Hamburg, direkt hinter dem „Michel“, Krayenkamp 5

- DUCKDALBEN international seamen´s club, Waltershof, Zellmannstraße 16

- Deutsche Seemannsmission Hamburg Altona e.V./nahe Fischmarkt, Seemannshotel, Große Elbstraße 132

- Katholische Seemannsmission „Stella Maris, Ellerholzweg 1a

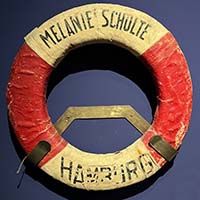

Das Ostfriesische Landesmuseum Emden zeigt in einer Sonderausstellung die Hintergründe des Untergangs des deutschflaggigen Schiffes "Melanie Schulte" im Dezember 1952. Das spurlose Verschwinden des in Emden gebauten Schiffes und der Tod der 35 Besatzungsmitglieder erregte damals viel Aufmerksamkeit – und bewegt auch heute noch. (24.11.2023)

Am 21.12.1952 gab der Funker der "Melanie Schulte" eine Meldung ab, nach der sich das Wetter im Seegebiet rund um das Schiff verschlechtern werde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Schiff im Nordatlantik etwa 90 Seemeilen westlich der schottischen Inselgruppe der Hebriden. Es sollte das letzte Lebenszeichen der 35-köpfigen Besatzung bleiben. Seitdem ist das Schiff spurlos verschwunden.

Seegebiet rund um das Schiff verschlechtern werde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Schiff im Nordatlantik etwa 90 Seemeilen westlich der schottischen Inselgruppe der Hebriden. Es sollte das letzte Lebenszeichen der 35-köpfigen Besatzung bleiben. Seitdem ist das Schiff spurlos verschwunden.

Der Untergang der "Melanie Schulte" war damals für die Angehörigen der Seeleute ein Schicksalsschlag. In den Medien und der Öffentlichkeit erregte das Unglück viel Aufmerksamkeit. Viele Fragen blieben unbeantwortet: Hatte der Kapitän eine falsche Route gewählt und das Schiff war auf ein unterseeisches Felsenriff aufgelaufen? Brach der Stückgutfrachter, der Erz geladen hatte, im schweren Seegang auseinander? Oder hatte der missglückte Stapellauf auf der Emder Schiffswerft am 9. September 1952, als das Schiff auf der Ablaufbahn steckenblieb, die Rumpfstrukturen des Schiffes beschädigt?

Die Ausstellungsmacher haben Akten gesichtet sowie Angehörige und Fachleute befragt. Sie räumen auf mit Gerüchten und Mythen, die seit über 70 Jahren über den Untergang der "Melanie Schulte" erzählt werden. Jede mögliche Ursache für das Unglück wird dargestellt, analysiert und bewertet.

Die Ausstellungsmacher haben Akten gesichtet sowie Angehörige und Fachleute befragt. Sie räumen auf mit Gerüchten und Mythen, die seit über 70 Jahren über den Untergang der "Melanie Schulte" erzählt werden. Jede mögliche Ursache für das Unglück wird dargestellt, analysiert und bewertet.

Vollständige Gewissheit über die Ursachen des Untergangs der "Melanie Schulte" wird es dagegen wohl nie geben. Das Seeamt Hamburg kam nach seiner Verhandlung im April 1953 zu folgendem Schluss:

"Die Ursache des Unfalls ist nicht ermittelt, weil Augenzeugen der Katastrophe nicht vorhanden sind. Hierüber sind nur Vermutungen, jedoch keine bestimmten Feststellungen möglich. Wahrscheinlich hat das Zusammentreffen einer ungewöhnlichen Schlechtwetterlage einschließlich Wind und See und Dünung und den hierdurch bedingten Resonanzen der Schiffseigenperioden mit der Seegangsperiode zu einer derart hohen Druckbeanspruchung im Schiff geführt, dass ein so schnelles Zusammenbrechen des Schiffes erfolgt ist, dass auch zur Abgabe eines Funkspruches keine Möglichkeit mehr bestand."

vorhanden sind. Hierüber sind nur Vermutungen, jedoch keine bestimmten Feststellungen möglich. Wahrscheinlich hat das Zusammentreffen einer ungewöhnlichen Schlechtwetterlage einschließlich Wind und See und Dünung und den hierdurch bedingten Resonanzen der Schiffseigenperioden mit der Seegangsperiode zu einer derart hohen Druckbeanspruchung im Schiff geführt, dass ein so schnelles Zusammenbrechen des Schiffes erfolgt ist, dass auch zur Abgabe eines Funkspruches keine Möglichkeit mehr bestand."

Die Sonderausstellung "Melanie Schulte - Schiff, Unglück, Mythos" läuft noch bis zum 28. Januar 2024 im Ostfriesischen Landesmuseum in Emden.

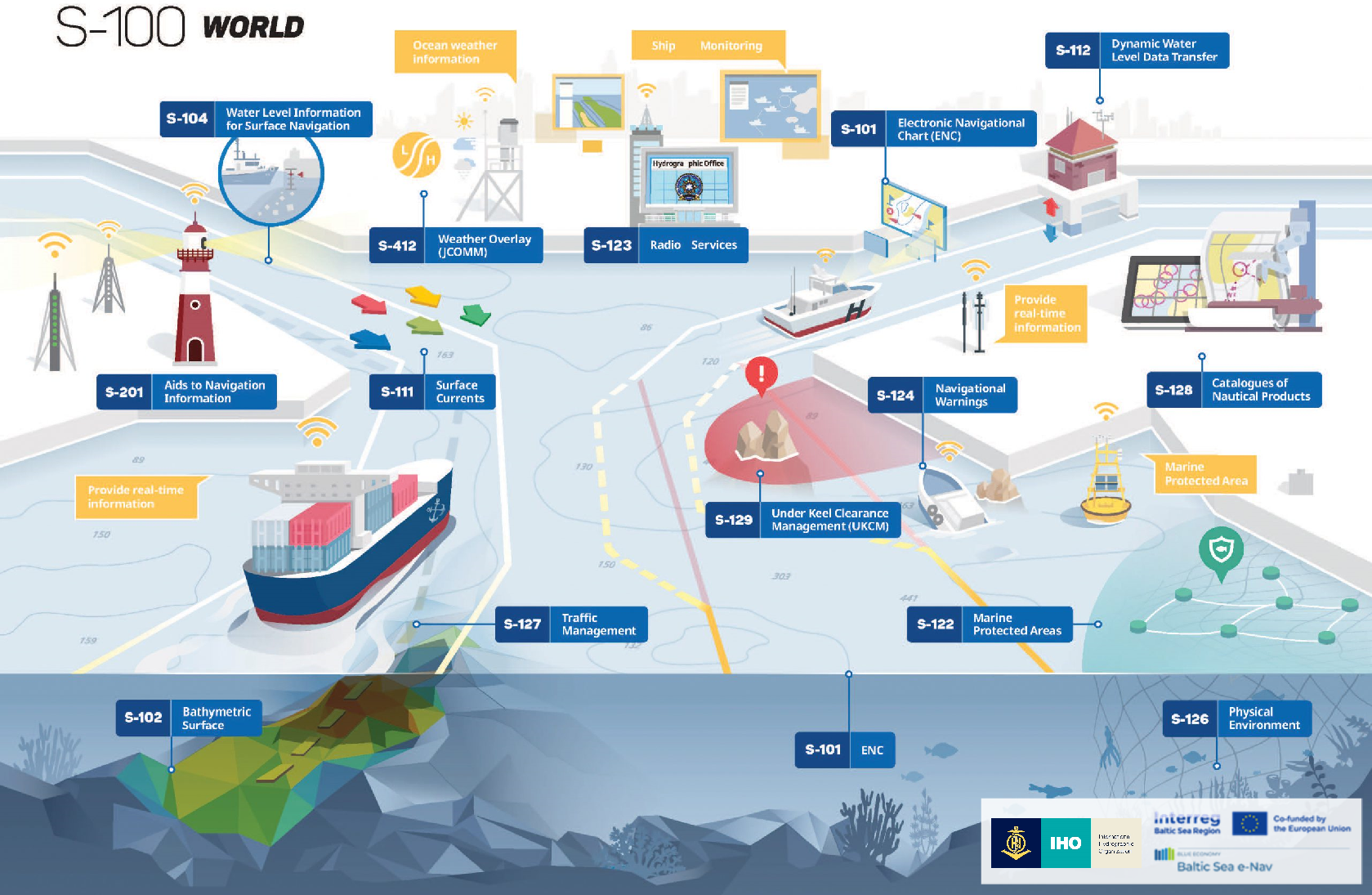

Die Schifffahrt steht vor einer Trendwende: Ab 2026 sollen Seekarten nicht nur vollständig digitalisiert, sondern auch dynamisch sein. Im neuen Interreg-Projekt „Baltic Sea e-nav“ entwickelt das BSH zusammen mit 14 Partnern aus 9 Ländern die nächste Generation von elektronischen Seekarten sowie weitere nautische Produkte am Beispiel der Ostsee. So wird die Schifffahrt effizienter, sicherer und nachhaltiger. (21.11.2023)

Die hydrographischen Dienste standardisieren und harmonisieren die Datenformate und Schnittstellen in der digitalen Schiffsnavigation. Dies ist wichtig, um sie schnellstmöglich in der internationalen Schifffahrt zu etablieren. „Die Ostsee ist das perfekte Testfeld für neue Anwendungen. Wenn wir es hier schaffen, können wir es überall schaffen“, verkündete der Generalsekretär der Internationalen Hydrographischen Organisation (IHO) Dr. Mathias Jonas.

Neben der elektronischen Seekarte sollen verschiedene Informationen schiffs- und situationsabhängig bereitgestellt werden. „So können beispielsweise Routen und Beladung in Echtzeit optimiert, Sicherheit für Mensch und Umwelt erhöht und Umweltauswirkungen reduziert werden. Dies ebnet den Weg für eine zunehmend automatisierte und autonome Schifffahrt, die immer mehr an Bedeutung gewinnt“, betont BSH-Präsident Helge Heegewaldt.

Für die Bedürfnisse von Seeleuten entwickelt

Die Grundlage für digitale Produkte und Dienstleistungen bildet ein neues Datenmodell der IHO: das S-100 Universal Hydrographic Data Model. Dies ist notwendig, um elektronische Seekarten herzustellen und entsprechende Datenprodukte zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören beispielsweise Informationen über den Meeresboden, sowie Wasserstände und Strömungsverhältnisse an der Oberfläche.

Im nächsten Schritt sind die internationalen Standards umzusetzen. Hier setzt das neue Projekt an, das im November 2023 begann. Es umfasst die gesamte Prozesskette von der Produktentwicklung bis hin zum Vertrieb der Navigationsdaten an die Endverbraucher. Neben den hydrographischen Diensten wie dem BSH sind daher auch Forschungsinstitute, Hersteller von Navigationssystemen und Lieferanten von Navigationsdaten beteiligt.

Ziel ist es, die nächste Generation von elektronischen Seekarten und weitere nautische Produkte einzuführen. Das Projekt wird mit 4,9 Millionen Euro über das europäische Interreg-Ostseeprogramm finanziert. Bis Herbst 2026 liefert es am Beispiel der Ostsee die grundlegenden Daten für die zukünftigen Navigationssysteme in der Schifffahrt. Denn nur gemeinsam können die Seekarten der Zukunft etabliert werden.

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) und die Gewerkschaft ver.di haben sich auf eine Erhöhung der Tarifheuern für Seeleute um insgesamt 10,5% in zwei Schritten geeinigt. Die höheren Heuern des Heuertarifvertrags See (HTV See) gelten rückwirkend zum 1. Oktober für alle Reedereien in der VDR-Tarifgemeinschaft. (15.11.2023)

6,5% mehr Heuern rückwirkend zum 1. Oktober und nochmals 4,5% ab Oktober 2024 – das ist das Hauptergebnis der zweiten Verhandlungsrunde zum Heuertarifvertrag See (HTV See) zwischen dem Verband Deutscher Reeder (VDR) und der Gewerkschaft ver.di. Für die gesamte Laufzeit des neuen Tarifvertrages bis Ende 2025 ergibt sich damit eine Erhöhung der Heuern um insgesamt 10,5%.

6,5% mehr Heuern rückwirkend zum 1. Oktober und nochmals 4,5% ab Oktober 2024 – das ist das Hauptergebnis der zweiten Verhandlungsrunde zum Heuertarifvertrag See (HTV See) zwischen dem Verband Deutscher Reeder (VDR) und der Gewerkschaft ver.di. Für die gesamte Laufzeit des neuen Tarifvertrages bis Ende 2025 ergibt sich damit eine Erhöhung der Heuern um insgesamt 10,5%.

Der neue HTV See wird eine Öffnungsklausel enthalten, welche die Entgeltumwandlung zur Finanzierung von Jobrad-Angeboten ermöglicht. Speziell für Schleppschiffe im Offshore-Bereich haben sich die Tarifpartner auf eine Zulage geeinigt, deren Höhe noch von den Betriebsparteien ausgehandelt werden muss.

VDR und ver.di haben eine vierwöchige Erklärungsfrist vereinbart, in der sie sich in ihren internen Gremien über die Verhandlungsergebnisse beraten können. Bis zum Ende dieser Frist kann das Tarifergebnis auch widerrufen werden.

Der Heuertarifvertrag See (HTV See) gilt für alle Reedereien, die Mitglied in der Tarifgemeinschaft des VDR sind, darunter zum Beispiel Hapag-Lloyd und TT-Line. Von der Erhöhung der Heuern profitieren diejenigen Seeleute, in deren Heuerverträgen die Anwendung des HTV See ausdrücklich vereinbart wurde.

Mehr Infos zum Thema Tarifverträge gibt es auf unserer Website. Dort werden Sie auch den neuen HTV See finden, sobald er von den Tarifpartnern veröffentlicht worden ist.

Auch im nächsten Jahr bleibt die Situation für die deutschen Ostseefischer schwierig. Nach den aktuellen Beschlüssen der EU-Fischereiminister dürfen Dorsch und Hering im Bereich der westlichen Ostsee nicht gezielt befischt werden. Die Stellnetz- und Reusenfischerei auf Hering mit kleineren Kuttern ist dagegen möglich. (27.10.2023)

Die EU-Fischereiminister haben für 2024 eine Senkung der erlaubten Fangmenge für die deutschen Fischer auf Dorsch in der westlichen Ostsee um 30 Prozent auf 73 Tonnen beschlossen. Damit darf Dorsch – der ehemalige "Brotfisch" der Ostseefischer – weiterhin nicht gezielt, sondern nur als Beifang gefischt werden. Das Gleiche gilt für den Hering, bei dem die deutsche Quote mit 435 Tonnen gegenüber dem laufenden Jahr konstant bleibt.

Die EU-Fischereiminister haben für 2024 eine Senkung der erlaubten Fangmenge für die deutschen Fischer auf Dorsch in der westlichen Ostsee um 30 Prozent auf 73 Tonnen beschlossen. Damit darf Dorsch – der ehemalige "Brotfisch" der Ostseefischer – weiterhin nicht gezielt, sondern nur als Beifang gefischt werden. Das Gleiche gilt für den Hering, bei dem die deutsche Quote mit 435 Tonnen gegenüber dem laufenden Jahr konstant bleibt.

Beim Hering ist die Fischerei mit passiven Fanggeräten - u. a. Stellnetze und Reusen - mit Kuttern unter 12 m Länge zulässig. Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums zeigen die Bestände des Herings in der westlichen Ostsee erste Anzeichen für eine Erholung.

Auch die Freizeitangler sind von den aktuellen EU-Beschlüssen betroffen. Durften Freizeitfischer in diesem Jahr noch einen Dorsch pro Tag angeln, ist dies 2024 komplett verboten.

Die festgesetzten Fangquoten werden nach einem festen prozentualen Schlüssel als nationale Quoten auf die einzelnen EU-Mitgliedsländer aufgeteilt, die wiederum die erlaubten Fangmengen einzelnen Betrieben und Fangschiffen zuweisen. Mit ihren aktuellen Beschlüssen wollen die Fischereiminister die insgesamt zurückgegangenen Fischbestände vor allem in der westlichen Ostsee schonen.

Die Fangquoten für die deutschen Ostseefischer sind in den letzten Jahren drastisch reduziert worden. 2017 lag die deutsche Fangquote auf Hering (westliche Ostsee) noch bei 15.670 Tonnen. Das entspricht im Vergleich zur 2024er-Fangquote einem Rückgang von über 97 Prozent (vgl. auch unsere Nachricht vom 17.11.2021).

Auch die Zahl der Fischereibetriebe in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sinkt deutlich. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat deshalb im Jahr 2022 die Leitbildkommission "Zukunft der deutschen Ostseefischerei" einberufen, die ein Leitbild für eine nachhaltige und zukunftsfeste Ostseefischerei entwickeln und konkrete politische Umsetzungsmaßnahmen vorschlagen soll.

AG Ems, Tom Rüdiger und Silvia Baumgartner – das sind die drei Preisträger für exzellente Ausbildung in der Seeschifffahrt, die jetzt die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt geehrt hat. Die Preisverleihung im Rahmen des Bremer Schifffahrtskongresses zeigte die Begeisterung junger Auszubildender für die Seeschifffahrt und die enge Verbindung zwischen Deutscher Flagge und Seefahrt-Ausbildung. (11.10.2023)

Mit ihrer Auszeichnung "Exzellente Ausbildung" will die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt (BBS) auf die hohe Qualität und die besondere Attraktivität der beruflichen Ausbildung in der Seeschifffahrt aufmerksam machen. In diesem Jahr wurden geehrt:

- die Reederei AG Ems als exzellenter Ausbildungsbetrieb,

- Tom Rüdiger von der Fairplay Towage Group als exzellenter Ausbilder,

- Silvia Baumgartner von der Berufsbildenden Schule Wesermarsch als exzellente Lehrkraft.

Die Laudatoren Peter Geitmann, Malte Elsäßer sowie Marvin und Leon Goecken hoben die besondere Qualität der Schiffsmechaniker-Ausbildung hervor. Die Verbindung aus Bordpraxis und Schultheorie sowie die Kombination aus Nautik und Technik macht diese Ausbildung weltweit einzigartig.

Jörn Krüger, Direktor des Schleswig-Holsteinischen Institutes für berufliche Bildung, sicherte für das Land Schleswig-Holstein zu, auch in Zukunft Seefahrt-Ausbildungsstellen zu betreiben. Dieter Janecek, Maritimer Koordinator der Bundesregierung, hob in seiner Videobotschaft die Bedeutung der Seefahrt-Ausbildung und der Seeschifffahrt für den Standort Deutschland hervor. Dr. Iven Krämer, Leiter des Referates Hafenwirtschaft und Schifffahrt bei der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation, stellte das Social-Media Projekt "Wir machen meer" anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Schiffsmechaniker-Ausbildung vor.

Herzlichen Glückwunsch an die drei exzellenten Preisträger!

Im Rahmen des Förderprogramms "Nachhaltige Modernisierung von Küstenschiffen" hat Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing jetzt fünf Reedereien Förderbescheide über 31 Millionen Euro überreicht. Damit werden zukünftig auf 17 Schiffen umweltfreundliche Antriebe und Windassistenzsysteme eingesetzt. (10.10.2023)

Küstenschifffahrt nachhaltig und technologieoffen zu modernisieren – das ist das Ziel des Förderprogramms "Nachhaltige Modernisierung von Küstenschiffen" des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV). Mit der Förderung sollen Motoren modernisiert, Schadstoffe gemindert und die Energieeffizienz von Bestandsschiffen und Neubauten verbessert werden. Auch die Nutzung alternativer Schiffsantriebe, umweltfreundlicher Kraftstoffe wie Methanol, Ammoniak und Wasserstoff sowie der Einsatz von Windassistenzsystemen werden gefördert.

Das BMDV hat in seinem seit Anfang 2021 laufenden Förderprogramm bisher 28 Projekte mit einem Volumen von 59 Millionen Euro finanziell unterstützt. Im Rahmen des vierten Förderaufrufs überreichte jetzt Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing Förderurkunden an fünf Reedereien mit einem Gesamtvolumen von über 31 Millionen Euro. Im Einzelnen fördert das BMDV aktuell:

- den Bau von sechs mit Wasserstoff-Verbrennungsmotoren ausgerüsteten Schleppern der Reederei Fairplay Schleppdampfschiffs-Reederei Richard Borchard GmbH (Fördervolumen: 18,1 Mio. Euro; von den insgesamt 80 Schleppern der Reederei fahren 75 unter Deutscher Flagge),

- den Bau von vier umweltfreundlichen Schiffen der claus rodenberg waldkontor GmbH (Fördervolumen: 4,9 Mio. Euro; von vier Schiffen der Reederei fahren zwei unter Deutscher Flagge),

- das diesel-elektrische Antriebssystem und das Windassistenzsystem von zwei Schiffen der Fehn Ship Management GmbH (Fördervolumen: 3,1 Millionen Euro; von den zehn Schiffen der Reederei fahren sechs unter der Flagge von Lettland, drei unter Antigua+Barbuda-Flagge und eines unter Barbados-Flagge),

- die umweltfreundliche Ausrüstung von zwei Schiffen mit Hybridantrieb der Reederei Gerdes (Fördervolumen: 1,1 Mio. Euro; alle zehn Schiffe der Reederei fahren unter der Flagge von Antigua+Barbuda) und

- ein elektrisch unterstütztes Antriebssystem incl. Batterieeinheit für ein Schwergutschiff der Reederei SAL Heavy Lift (Fördervolumen: 3,6 Mio. Euro; von den 37 Schiffen der Reederei Jumbo-SAL fahren sieben unter Deutscher Flagge).

Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing betonte bei der Übergabe der Förderbescheide: "Wir setzen unsere seit 2021 erfolgreiche Unterstützung deutscher Schiffseigner auf dem Weg der Dekarbonisierung fort. Auf 17 Schiffen kommen künftig mit Hilfe unserer Förderung umweltfreundliche Antriebe sowie Windassistenzsysteme zur Reduzierung des Energieverbrauchs zum Einsatz. So minimieren wir nicht nur ganz direkt die Emissionen der Küstenschifffahrt, sondern sichern auch den Markthochlauf nachhaltiger Antriebssysteme und stärken so unsere maritime Wirtschaft in der gesamten Breite – vom Reeder bis zum Zulieferer."

Einzelheiten zu dem Förderprogramm sind in der Förderrichtlinie sowie auf der Website www.namkue.de/ zu finden.

Der Leiter der Cuxhavener Seemannsmission Martin Struwe ist jetzt für sein soziales Engagement für Seeleute mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt worden. In einer Feierstunde überreichte Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer dem Seemannsdiakon die Auszeichnung. (05.10.2023)

„Es ist eine große Ehre, das Bundesverdienstkreuz zu erhalten. Ich sehe es auch als eine Auszeichnung für unser gesamtes Team an, denn unsere Arbeit in der Seemannsmission in Cuxhaven ist eine Teamleistung von Haupt- und Ehrenamtlichen“, so Seemannsdiakon Martin Struwe anlässlich seiner Auszeichnung, die jetzt in einer Feierstunde im Schloss Ritzebüttel stattfand.

„Es ist eine große Ehre, das Bundesverdienstkreuz zu erhalten. Ich sehe es auch als eine Auszeichnung für unser gesamtes Team an, denn unsere Arbeit in der Seemannsmission in Cuxhaven ist eine Teamleistung von Haupt- und Ehrenamtlichen“, so Seemannsdiakon Martin Struwe anlässlich seiner Auszeichnung, die jetzt in einer Feierstunde im Schloss Ritzebüttel stattfand.

Der 52-jährige leitet seit 2007 die Cuxhavener Seemannsmission. Die Hauptaufgabe von Martin Struwe und seinem Team besteht darin, Seeleute an Bord ihrer Schiffe zu besuchen. Der Grund: Die kurzen Liegezeiten vieler Schiffe lassen einen Besuch der Seeleute im Seemannsclub am Grünen Weg in Cuxhaven häufig nicht zu. Da Cuxhaven für viele Schiffe der erste deutsche Hafen in der Nordsee ist, kommen oftmals verletzte oder kranke Seeleute für ihre ärztliche Behandlung in das Cuxhavener Krankenhaus. Martin Struwe und sein Team betreuen dann diese Seeleute, in dem sie Kontakt zur Familie und Freunden herstellen, sich Sorgen und Ängste anhören, Zeitungen aus der Heimat mitbringen und bei Bedarf auch Dolmetscher organisieren.

Besonders eindrücklich ist Martin Struwe die Corona-Zeit in Erinnerung geblieben. Im Mai 2020 lag das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" in Cuxhaven. Nachdem Crew-Mitglieder an Corona erkrankten, stellte die Gesundheitsbehörde alle 3.000 Personen an Bord unter Quarantäne. Das Havariekommando Cuxhaven bat die Deutsche Seemannsmission um Unterstützung für die psychosoziale Notfallversorgung der Seeleute. „Wir haben damals in kurzer Zeit ein professionelles Team zusammengestellt“, sagt Martin Struwe. „Mitarbeitende der Seemannsmissionen aus Bremerhaven, Stade und Hamburg haben uns hier in Cuxhaven unterstützt und geholfen.“

Vor seiner Zeit in Cuxhaven war Martin Struwe in Finnland und Bremerhaven tätig. Davor studierte er an der Evangelischen Fachhochschule Berlin soziale Arbeit und absolvierte die Ausbildung zum Diakon. Martin Struwe war zwölf Jahre ehrenamtliches Vorstandsmitglied im Dachverband der Deutschen Seemannsmission. Seit 2015 ist er Fachberater des Havariekommandos in Cuxhaven für psychosoziale Notfallversorgung. Martin Struwe ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

Am Montag hat Elke Büdenbender, die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, in Hamburg die "Berlin Express" getauft. Das Schiff der Reederei Hapag-Lloyd ist mit 399m Länge das größte Seeschiff der deutschen Handelsflotte. Die "Berlin Express" und ihre elf Schwesterschiffe fahren alle unter Deutscher Flagge. (4.10.2023)

Am Tag vor der Deutschen Einheit verfolgten 300 Gäste auf dem Hamburger Burchardkai die feierliche Taufe der "Berlin Express" durch Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten. Mit einer Länge von 399m, einer Breite von 61m und einer Bruttoraumzahl von 229.376 ist das neue Flaggschiff der Hamburger Traditionsreederei Hapag-Lloyd zugleich das größte Seeschiff der deutschen Handelsflotte.

Die "Berlin Express" ist das zweite Schiff der neuen "Hamburg-Express-Klasse" von Hapag-Lloyd. Die Reederei hatte Anfang 2022 eine Serie von zwölf Großcontainerschiffen in Auftrag gegeben, die bis 2025 in Fahrt kommen und im Liniendienst zwischen Asien und Europa eingesetzt werden.

Alle zwölf Schiffe der Baureihe werden unter Deutscher Flagge fahren. Rolf Habben Jansen, der Vorstandsvorsitzende der Hapag-Lloyd AG, sagt dazu: „Mit den hocheffizienten Schiffen lassen sich Emissionen sofort und sehr deutlich reduzieren. Gleichzeitig sind sie ein wichtiger Baustein unserer Strategie, die Dekarbonisierung Schritt für Schritt voranzutreiben. Alle Schiffe dieser Klasse werden unter deutscher Flagge fahren und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Schifffahrtsstandorts Deutschland.“

Die "Berlin Express" ist mit einem Duel-Fuel-Antrieb ausgestattet. Neben herkömmlichem Brennstoff kann das Schiff mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden, ist aber auch schon für den zukünftigen Einsatz nicht-fossiler Kraftstoffe wie synthetischem Gas oder E-Methan vorbereitet. Die Reederei Hapag-Lloyd hat sich zum Ziel gesetzt, ihre gesamte Schiffsflotte bis 2045 klimaneutral zu machen.

Die "Berlin Express" kann 23.664 Standard-Container laden und gehört damit zu den aktuell größten Containerschiffen der Welt. Ein kurzes Video von Hamburg Hafen Marketing über den Erstanlauf der "Berlin Express" im Hamburger Hafen zeigt die Dimensionen des 399m langen und 61m breiten Großcontainerschiffes. Das Schiff hat ein Leergewicht von 66.850 Tonnen und eine Tragfähigkeit von 224.995 Tonnen. Die "Berlin Express" verfügt über 1.500 Anschlüsse für Kühlcontainer. Die 58.270 Kilowatt der Hauptmaschine sorgen für eine Höchstgeschwindigkeit von 22 Knoten.

In einem Interview auf der Reederei-Website berichtet die 27-jährige Wachoffizierin Lara Marie Habedank, wie sie die Jungfernfahrt der "Berlin Express" von der südkoreanischen Werft nach Berlin erlebt hat und warum sie zur See fährt. Die gebürtige Brunsbüttlerin ist derzeit die einzige Frau in der 27-köpfigen Besatzung.

Am 29.09.2023 treffen sich im BSH in Hamburg Vertreterinnen und Vertreter der Wasserschutzpolizeien der Küstenbundesländer, der Staatsanwaltschaften, der BG-Verkehr, der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. (29.09.2023)

Der regelmäßige Austausch mit allen, deren Beschäftigte als Vollzugskräfte geltendes Recht in der Praxis umsetzen und kontrollieren, gewährleistet, dass dies möglichst einheitlich, effizient und effektiv geschieht.

Diesen Austausch bietet das BSH mit den regelmäßigen Vollzugskräftetreffen. Dabei stehen Fragestellungen rund um die Umsetzung von Umweltschutzvorgaben für die Seeschifffahrt auf der Agenda. Das BSH informiert dabei unter anderem über rechtliche Neuerungen. Besonders im Fokus steht dieses Jahr das Inkrafttreten der Hong-Kong-Konvention ab Mitte 2025, die nachhaltiges Schiffsrecycling fördern soll. Aber auch andere internationale Übereinkommen und deren nationale Umsetzung werden besprochen: die Durchführung von Schwefelkontrollen nach dem MARPOL-Übereinkommen (Anlage VI) und Herausforderungen beim Betrieb von Ballastwasserbehandlungsanlagen an Bord stehen ebenfalls auf dem Programm.

Weitere Informationen:

Die weltweiten Lieferketten hängen an der Schifffahrt, und die steht vor großen Herausforderungen: Dekarbonisierung bis 2050 ist das international vereinbarte Ziel. Auf der Nationalen Maritimen Konferenz wurde deutlich, dass die Industrie sehr rege nach Lösungen sucht. Die großen Aufgaben sind aktuell, Nachwuchskräfte zu gewinnen und alternative Kraftstoffe in ausreichender Menge zu erhalten. Die Bedeutung einer engen Verzahnung von Klimaschutz und Meeresforschung wird auch an dieser Stelle deutlich“, so BSH-Präsident Helge Heegewaldt. (28.09.2023)

Die maritime Wirtschaft sei die Lebensader der deutschen Gesellschaft, alles laufe über die Häfen. Waren sollen immer schneller und punktgenau bei Industrie und Endkundinnen und -kunden eintreffen. Sowohl die Corona-Pandemie als auch der Krieg zwischen Russland und Ukraine haben jedoch gezeigt, wie anfällig die Lieferketten sind, und wie abhängig wir von den Seewegen sind. Waren gelangen nur verlässlich zu Industrie und Verbrauchern, wenn die Seewege auch funktionieren.

BSH-Präsident Heegewaldt weiter: „Die Versorgungssicherheit der Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft in Deutschland kann nur durch einen funktionierenden maritimen Sektor gewährleistet werden, das schließt auch die Energieversorgung ein. Dies ist eine gesamtdeutsche Aufgabe. Unternehmen in Süddeutschland sind genauso von den über die deutschen Seehäfen angelieferten Waren abhängig wie diejenigen in Westdeutschland und Ostdeutschland. Alle arbeiten mit per Schiff angelieferten Waren! Dessen müssen wir uns in ganz Deutschland noch stärker bewusst werden. Denn wir stehen vor großen Herausforderungen, beispielsweise im Bereich der Nachwuchsgewinnung. Gleichzeitig gilt es, die ambitionierten Ziele zum Klimaschutz umsetzen und den Sektor so für die Zukunft aufzustellen.“

50 Jahre MARPOL-Übereinkommen für eine umweltfreundlichere Schifffahrt

Der Weltschifffahrtstag der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (International Maritime Organisation – IMO) steht dieses Jahr unter dem Motto „MARPOL wird 50 – Unser Engagement geht weiter“. Das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL-Übereinkommen) vom 02.11.1973 dient dem Schutz der Meeresumwelt. Das Motto unterstreicht, wie lange die Schifffahrt bereits darum ringt, die Verschmutzung der Meere durch Schifffahrt zu verhindern. Das Ziel der IMO „Dekarbonisierung der Schifffahrt bis 2050“ unterstreicht das weiter gestiegene Umweltbewusstsein der Organisation. Weltweite Übereinkommen sind in einem global agierenden und bedeutenden Sektor wie der Schifffahrt von großer Bedeutung. Zukunftsthemen wie auch Künstliche Intelligenz können nur auf internationaler Ebene effektiv geregelt werden.

Das BSH ist zuständig für die nationale Umsetzung

Das BSH nimmt vielfältige Aufgaben im Zusammenhang mit Schifffahrt und Umwelt wahr: Es ist zuständig für die Umsetzung des MARPOL-Übereinkommens in Deutschland, also die Verhütung der Umweltverschmutzung durch Schadstoffe, Müll, Abwasser oder Schiffsabgase. Auch für die Umsetzung internationaler Abkommen zur Vermeidung der Verbreitung nicht-einheimischer Arten durch Seeschiffe im Ballastwasser oder Biofouling ist das BSH verantwortlich.

Weitere Informationen:

Ab sofort stehen die folgenden Antragsformulare auf dieser Website zur Verfügung:

Lohnnebenkostenförderung (LNK) 2024

Sie finden die Antragsformulare für die Lohnnebenkostenförderung 2024 auf der Seite Lohnnebenkosten

Der Antrag kann als elektronisches Formular über die Website online ausgefüllt werden, muss jedoch wie bisher ausgedruckt, unterschrieben und im Original beim BSH eingereicht werden.

Die Fördermittel für das nächste Jahr müssen bis zum 31. Dezember 2023 beantragt werden. Bei Antragseingang ab dem 01. Januar 2024 wird zur Ermittlung der Höhe des Zuschusses der Zeitraum bis Eingang des Antrages nicht berücksichtigt. Nach dem 30. September 2024 eingehende Anträge können nicht mehr in die Förderung einbezogen werden, da für sie die Ausschlussfrist gilt.

Sammelantrag Ausbildungsplatzförderung (APK) 2024

Sie finden den Sammelantrag auf Ausbildungsplatzförderung für Vertragsabschlüsse im Zeitraum 01.01.2024 – 31.12.2024 auf der Seite Ausbildungsplatzförderung

Bitte beachten Sie hier, dass zunächst der Sammelantrag auf Anerkennung der grundsätzlichen Förderfähigkeit gestellt und der Bescheid des BSH zum Sammelantrag abgewartet werden müssen, bevor Sie Ausbildungsverträge bzw. Heuerverträge abschließen. Anderenfalls ist eine Förderung nicht möglich.

Es wird empfohlen, im Sammelantrag eine großzügige Anzahl von Ausbildungsplätzen anzugeben. Diese Angabe verpflichtet Sie nicht dazu, diese in der angegebenen Anzahl auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen, verhindert aber ggf. einen weiteren Sammelantrag für das laufende Kalenderjahr.

Für Rückfragen und bei Problemen mit dem Ausfüllen der Formulare steht Ihnen das Team der Schifffahrtsförderung gerne zur Verfügung. Sie erreichen es unter den bekannten Telefonnummern und über das Funktionspostfach schifffahrtsfoerderung@bsh.de

Wenn über die Seeschifffahrt berichtet wird, werden meistens große Containerschiffe gezeigt. Drei Studierende aus Bremerhaven sind jetzt in ihrem Studienprojekt einen anderen Weg gegangen und haben Seeleute interviewt. Herausgekommen sind berührende Geschichten vom häufig harten Alltag auf See – und über die engagierte Arbeit der Seemannsmissionen. (25.09.2023)

Den Seeleuten eine Stimme geben und Ihnen zuhören – das ist das Ziel des Studienprojektes "Seafarers World", das die drei Studierenden Anne Güpner, Klaas Rösch und Talea Mallon jetzt in Bremerhaven realisiert haben. Das Team studiert im 4. Semester Digitale Medienproduktion an der Hochschule Bremerhaven.

Die Studierenden haben mit vielen Seeleuten gesprochen, sowohl in der Seemannsmission Bremerhaven als auch an Bord. Die Interviews mit den häufig von den Philippinen stammenden Frauen und Männern geben einen Einblick in die Alltagswelt der Seeschifffahrt. Viele Seeleute lieben ihren Beruf, aber für fast alle ist Heimweh ein großes Thema.

Die Seemannsmissionen mit ihren Clubs und Freizeitmöglichkeiten sind für Seeleute eine wichtige Anlaufstation im Hafen. Ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Seeleute zu haben, die Möglichkeit, dank W-LAN die Angehörigen zumindest auf dem Bildschirm zu sehen und einfach einmal festen Boden unter den Füßen zu spüren – das und vieles anderes macht die Arbeit der Seemannsmissionen so wertvoll.

Allein die Seemannsmission Bremerhaven empfängt jedes Jahr rund 19.000 Seeleute. Um die Arbeit der Seemannsmission Bremerhaven auch in der Öffentlichkeit bekannter zu machen, haben die drei Studierenden in ihrem Projekt auch Werbeplakate entworfen. "Seemannsmission Bremerhaven: Zuhause, fern der Heimat" lautet beispielsweise ein Plakatmotiv, das im Sommer an verschiedenen Stellen in Bremerhavens Innenstadt zu sehen war.

„Wir denken viel zu wenig an die Seeleute“, sagt Klaas Rösch. Gut, dass er und seine beiden Kommilitoninnen Anne Güpner und Talea Mallon mit ihrem Projekt den Seeleuten eine Stimme geben.

Die Interviews mit den Seeleuten und die Werbeplakate sind auf https://seafarersworld.org zu finden.

Läuft oder liegt ein Schiff quer zu den Wellen und kommt in spontanes, unkontrollierbares Aufschaukeln, ist das gefährlich. Künstliche Intelligenz soll helfen, das sogenannte parametrische Rollen vorherzusagen. Ein Projekt dazu von Dr. Sovanna Chhoeung an der Universität Oldenburg, an dem auch das BSH beteiligt war, wurde mit dem niedersächsischen Innovationspreis ausgezeichnet. (21.09.2023)

Neben der Lage zu den Wellen bedingen Schiffslänge und -form, Beladung, Tiefgang, Geschwindigkeit, Wellenhöhe und -länge ob es zum parametrischen Rollen kommt. Damit die Besatzung rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten kann, ist eine frühzeitige Warnung wichtig. Helfen soll dabei das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz und Neigungsmessern, den sogenannten elektronischen Inklinometern.

Das Projekt SAiA von Dr. Sovanna Chhoeung, an dem das BSH als Partner beteiligt war, soll den Weg ebnen, für ein Assistenzsystem an Bord von Schiffen, das mittels KI parametrisches Rollen vorhersagt. Die KI ermittelt selbständig die spezifischen Daten, sodass mögliche Eingabefehler minimiert und Fehlfunktionen aufgrund von Eingabefehlern ausgeschlossen werden. Damit trägt das Projekt zu mehr Sicherheit in der Schifffahrt bei. Die Beschäftigten des BSH haben durch die Expertise im Bereich der Regularien und Sicherheitsstandards sowie durch die Validierung der Methoden für die Laborprüfung von elektronischen Inklinometern das Projekt fachlich begleitet. Ihre praktische Erfahrung in der Prüfung und Zulassung von Ausrüstungsgegenständen wie dem elektronischen Inklinometer war dabei besonders wertvoll.

Auf der 13. Nationalen Maritimen Konferenz letzte Woche in Bremen war die Deutsche Flagge gleich mehrfach Thema. Neben der Forderung nach einer einheitlichen deutschen Flaggenstaatverwaltung kam auch der enge Zusammenhang zwischen Ausbildung und Deutscher Flagge zur Sprache. Zuvor hatte der Verband Deutscher Reeder eine Garantie über 400 Ausbildungsplätze an Bord von Seeschiffen ausgesprochen. (20.09.2023)

Zwei Tage lang diskutierten rund 800 Teilnehmende in Bremen über die aktuellen Herausforderungen der maritimen Branche. Neben der Dekarbonisierung der Schifffahrt und dem Fachkräftemangel spielte auch das Thema Deutsche Flagge eine Rolle.

Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium Daniela Kluckert (FDP) betonte in ihrer Rede, dass sich die Bundesregierung zur Deutschen Flagge bekenne. Bei den Personalkosten sei die Deutsche Flagge durch die Förderung des Bundes in den letzten Jahren attraktiver geworden. Allerdings müsse die Deutsche Flagge unbürokratischer werden – dazu gehöre auch die Flaggenstaatverwaltung. Die Stärkung der Deutschen Flagge müsse jetzt im "Deutschlandtempo" erfolgen.

Anschließend stellte Reeder Rörd Braren den umweltfreundlichen Flettner-Zusatzantrieb auf seinem deutschflaggigen Seeschiff "Annika Braren" vor. Mit dem Flettner-Rotor werden erhebliche Mengen an Treibstoff und damit CO²-Emissionen eingespart.

Der neue Beauftragte für die maritime Wirtschaft der FDP-Bundestagsfraktion MdB Christian Bartelt ging ebenfalls auf das Thema Deutsche Flagge ein. Man wolle jetzt die Realisierung der einheitlichen deutschen Flaggenstaatverwaltung angehen, so der Bundestagsabgeordnete. Mit einer einheitlichen Flaggenstaatverwaltung verbinde er die Hoffnung auf mehr Seeschiffe unter Deutscher Flagge.

Auf dem Panel "Fachkräftegewinnung und -sicherung" am zweiten Konferenztag machte Konstantin Pohsin, Kapitän des deutschflaggigen Notschleppers "Nordic", den engen Zusammenhang zwischen Deutscher Flagge und seemännischer Ausbildung deutlich. Über 80% der anerkannten Ausbildungsschiffe fahren unter Deutscher Flagge, so der Nautiker.

Auch auf dem Ausbildungsforum des Verbandes Deutscher Reeder (VDR), das einen Tag vor der Nationalen Maritimen Konferenz stattfand, war die Deutsche Flagge Thema. Der Reeder Rörd Braren lobte: "Wir haben eine gute Deutsche Flagge". Holger Schwesig, Geschäftsführer der Fairplay Towage Group, hob die gute Arbeit der BG Verkehr hervor. Uwe Schmidt, SPD-Bundestagsabgeordneter, forderte mehr Zugriffsmöglichkeiten auf Tankschiffe, um die maritime Souveränität Deutschlands zu sichern. Derzeit führen nur zwei Tankschiffe unter Deutscher Flagge – das sei zu wenig, so Schmidt.

Auf dem Ausbildungsforum des VDR hatten junge Auszubildende zahlreiche Vorschläge erarbeitet, wie man mehr Aufmerksamkeit auf die Ausbildung in der Seeschifffahrt lenken könne. Die "Arbeitsaufträge" der Auszubildenden reichen dabei von verstärkter Social-Media-Nutzung und einem leicht verständlichen Überblick über alle Ausbildungsmöglichkeiten in der maritimen Branche über die persönliche Ansprache bereits an den Schulen bis hin zu mehr Aktivitäten für ein umweltfreundlicheres und nachhaltiges Image der Seeschifffahrt.

Die VDR-Präsidentin Dr. Gaby Bornheim nutzte das Ausbildungsforum für ein Signal an die zukünftigen Schifffahrts-Auszubildenden: Der VDR werde 400 seeseitige und 200 landseitige Ausbildungsplätze garantieren. Dazu passt der neue Kurzfilm des VDR, der Lust auf eine Ausbildung in der Seeschifffahrt macht – oder wie es ein Auszubildender der Reederei AG Ems treffend formuliert: "Auf See ist es einfach schön."

Der Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt (MEPC) der internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO hat vor kurzem "Vorläufige Leitlinien für die Verwendung von Biobrennstoffen im Rahmen der Regeln 26, 27 und 28 der Anlage VI von MARPOL" verabschiedet (Rundschreiben MEPC.1/Rundschreiben 905 / englische Version). Diese Vorläufigen Leitlinien helfen bei den Berechnungen für das DSC-Reporting und den Kohlenstoffintensitätsindikator (KII), wenn Biobrennstoffe an Bord von Seeschiffen verwendet werden.

Die vorläufigen Leitlinien treten am 1. Oktober 2023 in Kraft. Sie gelten bis die umfangreicheren Richtlinien bezüglich der Erfassung von Treibhausgasemissionen von der Gewinnung (Quelle) bis zum Verbrauch ("well-to-wake") entwickelt worden sind und in Kraft treten.

Das Rundschreiben MEPC.1/Rundschreiben 905 (englische Version) gilt unmittelbar für Seeschiffe unter Deutscher Flagge und kann bereits für den Überwachungszeitraum 2023 angewendet werden.

Für weitere Fragen steht Ihnen die Dienststelle Schiffssicherheit in Hamburg unter der Tel.: +49 40 36 137 217 oder per E-Mail: maschine@bg-verkehr.de gerne zur Verfügung.

In den letzten Wochen haben sich Unbekannte in E-Mails missbräuchlich als Vertreter der deutschen Hafenstaatkontrolle (PSC) ausgegeben, um anschließend mit den erlangten Daten Rechnungen an Reedereien zu verschicken. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie sich gegen solche Betrüger schützen können. (05.09.2023)

In mehreren Fällen haben sich unbekannte Täter in englischsprachigen E-mails als Vertreter der deutschen Hafenstaatkontrolle ausgegeben und Kapitäne oder Reedereien aufgefordert, Daten zum Schiff und zur Reederei mitzuteilen. Diese missbräuchlich erlangten Daten nutzen die Täter dann, unter anderem Namen der jeweiligen Reederei des Schiffes Rechnungen über nicht erbrachte Leistungen zu mailen – verbunden mit der Aufforderung, die Rechnungssumme zu überweisen. Die Täter verwendeten dabei gefälschte oder nicht existierende Namen.

Unsere Tipps, um sich vor diesen Betrugsversuchen zu schützen:

1. Reagieren Sie nicht auf E-Mails, die von folgenden E-Mail-Adressen stammen:

2. Sollten Sie öfters E-Mails von den beiden o. g. E-Mail-Adressen erhalten, markieren und blockieren Sie diese Mailadressen als Spam.

3. Prüfen Sie, ob eine E-Mail am Ende eine postalische Adresse enthält:

- wenn nicht: reagieren Sie nicht auf eine solche E-Mail.

- wenn ja, dann prüfen Sie, ob die Adresse tatsächlich mit unserer richtigen Postadresse übereinstimmt: Brandstwiete 1, 20457 Hamburg

- In den bisherigen Betrugsfällen hatten die Unbekannten die Postadressen der jeweiligen Hafenbehörden verwendet – die Hafenbehörden sind aber in Deutschland nicht für die Hafenstaatkontrolle zuständig.

4. Kommt Ihnen eine E-Mail verdächtig vor, fragen Sie sicherheitshalber bei uns nach. Unsere korrekte E-Mail-Adresse der deutschen Hafenstaatkontrolle lautet: psc-germany@bg-verkehr.de. Die Beschäftigten unserer Hafenstaatkontrolle haben E-Mail-Adressen in folgender Form: vorname.name@bg-verkehr.de. Die Namen und Kontaktdaten unserer Beschäftigten finden Sie auf unserer Website.

Leider kommen solche Betrugsversuche immer wieder vor. Im Jahr 2019 warnte zum Beispiel die US-Coastguard vor ähnlichen Betrugsversuchen. Damals verwendeten Unbekannte die gefälschte E-Mail-Adresse: port@pscgov.org, um sich Zugriff auf Schiffsrechner zu verschaffen (siehe das damalige Bulletin der US-Coastguard).

Um den Einsatz regelkonformer Schiffskraftstoffe zu überwachen, hat die EMSA gemeinsam mit dem BSH in diesem Sommer eine zweite Kampagne zur Messung von Schiffsabgasen mittels einer Drohne durchgeführt. (31.8.2023)

Um die Messungen weit draußen auf See und in verschiedenen Schifffahrtsrouten auf der Nordsee durchführen zu können, wurde die Drohne in diesem Jahr erstmals von Bord eines Einsatzschiffes der Bundespolizei gestartet. Durchgeführt wurden die Drohnenflüge im Auftrag der europäischen maritimen Sicherheitsagentur (European Maritime Safety Agency - EMSA) durch die österreichische Firma Schiebel. Die Sensorik für die Emissionsmessungen lieferte das dänische Unternehmen Explicit.

Um die Messungen weit draußen auf See und in verschiedenen Schifffahrtsrouten auf der Nordsee durchführen zu können, wurde die Drohne in diesem Jahr erstmals von Bord eines Einsatzschiffes der Bundespolizei gestartet. Durchgeführt wurden die Drohnenflüge im Auftrag der europäischen maritimen Sicherheitsagentur (European Maritime Safety Agency - EMSA) durch die österreichische Firma Schiebel. Die Sensorik für die Emissionsmessungen lieferte das dänische Unternehmen Explicit.

Nord- und Ostsee gehören zu den am häufigsten und dichtesten befahrenen Meeren der Welt. Sehr stark frequentierte Schifffahrtsstraßen führen vom englischen Kanal in Richtung Dänemark sowie in die Elbmündung. Mit dem wachsenden Schiffsverkehr auf der Nordsee steigen auch die Emissionen von Kohlendioxid, Stickoxiden und Schwefeldioxid.

Während international nur noch Schiffkraftstoffe mit einem Schwefelgehalt von maximal 0,50 Prozent erlaubt sind, dürfen es in den Schwefelemissionskontrollgebieten (Sulphur Emission Control Area – SECA) wie Nordsee und Ostsee sogar nur 0,10 Prozent sein.

BSH und EMSA werten den diesjährigen Einsatz auf der Nordsee als Erfolg: Durch den Betrieb vom Schiff aus, konnten die Messungen flexibel auf den verschiedenen Schifffahrtsrouten der Nordsee durchgeführt werden. Das Einsatzschiff der Bundespolizei, die BP82 BAMBERG ist eins von vier großen und modernen Einsatzschiffen der so genannten POTSDAM-Klasse. Mit einem Hubschrauberlandedeck, einer vielseitig befähigten Besatzung und moderner technischer Infrastruktur an Bord, stellen die Einsatzschiffe eine hervorragende Basis für den Drohneneinsatz über der Nordsee dar. An Einsatztagen startete die Drohne zweimal täglich zu Flügen von jeweils bis zu drei Stunden. Dabei flog sie gezielt in Abgasfahnen ausgewählter Schiffe, um mittels spezifischer Sensoren Konzentration von Schwefeldioxid, Kohlendioxid und Stickoxiden zu messen. Aus dem Messergebnis kann auf Schwefelgehalt des verwendeten Kraftstoffes geschlossen werden.

Insgesamt wurden im Rahmen des Einsatzes von der BAMBERG 112 Schiffe angeflogen. Bei 54 Schiffen konnte der Schwefelgehalt im Kraftstoff mit der Drohnenmessung bestimmt werden. Dabei lag bei 6 Messungen (ca. 11 %) der ermittelte Wert über dem Grenzwert von 0,10 Prozent. Die Messkampagne endete am 28.08.2023.

Ein von der EMSA betriebenes Informationssystem stellt die Messergebnisse mit der Identität des gemessenen Schiffes den Kontrollbehörden in allen europäischen Häfen in Echtzeit zur Verfügung. Weisen die Messungen darauf hin, dass der zulässige Anteil von 0,10 Prozent Schwefel im Kraftstoff überschritten wird, können Schiffe in ihren nächsten Anlaufhäfen gezielt für gerichtsfeste Bordkontrollen ausgewählt und Proben des Kraftstoffs genommen werden. Wenn Verstöße gegen die strengen Kraftstoffvorgaben nachgewiesen werden, drohen den Verantwortlichen hohe Strafen.

Für das BSH stellt der Einsatz der EMSA-Drohne von Bord des Einsatzschiffes eine wichtige Erweiterung des BSH-Abgasmessnetzes mit Stationen in Hamburg-Wedel, Bremerhaven und Kiel dar. Im kommenden Jahr soll die Kampagne nach dem Wunsch des BSH wiederholt werden. Möglichst erneut von einem der modernen Einsatzschiffe der Bundespolizei.

Das Wilhelmshavener Unternehmen JD Offshore hat in der letzten Woche drei Offshore-Schiffe eingeflaggt und getauft. Mit den modernen Crew Transfer Vessel werden Service-Techniker in Offshore-Windparks befördert. Die Reederei plant den weiteren Ausbau ihrer Flotte. (21.07.2023)

Offshore-Windenergie ist der aktuelle Technik-Trend und gilt als wichtige Säule zur Erreichung der Dekarbonisierungsziele. Bis zum Jahr 2030 soll die installierte Leistung von Offshore-Windenergie in Deutschland auf mindestens 30 Gigawatt und bis 2045 auf mindestens 70 Gigawatt gesteigert werden. Das noch junge Unternehmen JD Offshore GmbH aus Wilhelmshaven nutzt diese positiven Rahmenbedingungen und hat in neue Offshore-Schiffe investiert. Zusammen mit der Lübecker Reederei J. Johannsen & Sohn KG hat JD Offshore jetzt drei sogenannte Crew Transfer Vessel gekauft und unter die Deutsche Flagge gebracht. Mit Crew Transfer Vessel (CTVs) werden Service-Techniker sowie Ersatzteile zu den Offshore-Windparks befördert.

Offshore-Windenergie ist der aktuelle Technik-Trend und gilt als wichtige Säule zur Erreichung der Dekarbonisierungsziele. Bis zum Jahr 2030 soll die installierte Leistung von Offshore-Windenergie in Deutschland auf mindestens 30 Gigawatt und bis 2045 auf mindestens 70 Gigawatt gesteigert werden. Das noch junge Unternehmen JD Offshore GmbH aus Wilhelmshaven nutzt diese positiven Rahmenbedingungen und hat in neue Offshore-Schiffe investiert. Zusammen mit der Lübecker Reederei J. Johannsen & Sohn KG hat JD Offshore jetzt drei sogenannte Crew Transfer Vessel gekauft und unter die Deutsche Flagge gebracht. Mit Crew Transfer Vessel (CTVs) werden Service-Techniker sowie Ersatzteile zu den Offshore-Windparks befördert.

In einem kleinen Festakt tauften Vertreterinnen der Reedereien JD Offshore und J. Johannsen die drei CTVs in Wilhelmshaven auf folgende Namen:

• "JD One" (ex "Dalby Ouse"), 26,50 m lang, 126 BRZ, 2016 gebaut,

• "JD Eagle" (ex "Dalby Aire"), 22,40 m lang, 44 BRZ, 2013 gebaut,

• "JD Express" (ex "Dalby Swale"), 21,70 m lang, 40 BRZ, 2014 gebaut.

Eigentümerin der drei Schiffe ist die J. Johannsen & Sohn KG, der Betreiber der Schiffe die JD Offshore GmbH. Die JD Offshore GmbH ist eine Tochterfirma der Jade-Dienst GmbH, deren Hauptgesellschafter das Festmacher-Unternehmen Hamburg Lines Men GmbH und die Lübecker Johannsen & Sohn KG ist. Nach Firmenangaben ist die JD Offshore GmbH nicht nur Reederei, sondern wird auch logistische und Hafendienste anbieten. Das Unternehmen sieht in dem beschlossenen weiteren Ausbau der Offshore-Windenergie ein attraktives Marktumfeld.

Eigentümerin der drei Schiffe ist die J. Johannsen & Sohn KG, der Betreiber der Schiffe die JD Offshore GmbH. Die JD Offshore GmbH ist eine Tochterfirma der Jade-Dienst GmbH, deren Hauptgesellschafter das Festmacher-Unternehmen Hamburg Lines Men GmbH und die Lübecker Johannsen & Sohn KG ist. Nach Firmenangaben ist die JD Offshore GmbH nicht nur Reederei, sondern wird auch logistische und Hafendienste anbieten. Das Unternehmen sieht in dem beschlossenen weiteren Ausbau der Offshore-Windenergie ein attraktives Marktumfeld.

Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat vergangene Woche neue Richtlinien verabschiedet, um den Bewuchs von Schiffen (sog. Biofouling) zu kontrollieren. So kann die Ausbreitung von invasiven Arten verringert werden. Das BSH organisiert am 12. Oktober 2023 einen Runden Tisch in Hamburg, um die Umsetzung der Richtlinien zu unterstützen. (13.07.2023)

Alle untergetauchten Oberflächen, zum Beispiel Schiffsrümpfe, werden von Organismen, wie Mikroben, Algen oder Muscheln, besiedelt. Dieser Bewuchs wird auch als Biofouling bezeichnet. So können Arten an Orte gelangen, wo sie natürlicherweise nicht vorkommen und wo sie sich unter Umständen ansiedeln und ausbreiten können. Dies kann eine Gefahr für den Menschen und die Umwelt darstellen.

„Ein sauberer Schiffsrumpf kann dazu beitragen, die biologische Vielfalt der Meere zu schützen. Darüber hinaus verbrauchen Schiffe so weniger Treibstoff und stoßen weniger Abgase aus“, erklärt BSH-Präsident Helge Heegewaldt. „Die neuen Biofouling-Richtlinien sind daher ein Gewinn für Mensch und Umwelt.“

Neue Richtlinien helfen beim Umgang mit Biofouling

Die Richtlinien wurden erstmals 2011 verabschiedet und bieten einen einheitlichen Ansatz für das Management von Biofouling. Um die Akzeptanz zu erhöhen, wurden sie nun weitestgehend überarbeitet. Die Richtlinien sind nach wie vor unverbindlich.

Sie empfehlen praktische Maßnahmen, wie die Risiken von Biofouling minimiert werden können. Unter anderem unterstützen sie dabei, einen Biofouling-Management-Plan zu entwickeln, geeignete Antifouling-Systeme zu verwenden, den Bewuchs regelmäßig zu begutachten und Schiffsrümpfe bestmöglich unter Wasser zu reinigen.

Darüber hinaus sollen demnächst IMO-Leitlinien zur Unterwasser-Reinigung entwickelt werden. Dafür können Mitgliedsstaaten bewährte Verfahren zur Inspektion und Reinigung von Biofouling bei der IMO einreichen.

Runder Tisch „Biofouling“ unterstützt die Umsetzung der Richtlinien

Seit 2019 veranstaltet das BSH zusammen mit dem Verband Deutscher Reeder (VDR) erfolgreich einen Runden Tisch „Biofouling“ mit verschiedenen Interessensgruppen. Die Erfahrungen und der Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den Überarbeitungsprozess der Richtlinien unterstützt.

Der nächste Runde Tisch findet am 12. Oktober 2023 in Hamburg statt. Bei dem Treffen werden unter anderem die überarbeiteten Richtlinien und mögliche Herausforderungen bei der Umsetzung thematisiert.

Internationales Projekt GloFouling läuft noch bis Ende 2023

Das BSH ist ein strategischer Partner des IMO-Projekts GloFouling. Ziel ist es, die Umsetzung der IMO-Richtlinien zu unterstützen sowie bestmögliche Praktiken und einheitliche Standards für das Management von Biofouling zu entwickeln. So beteiligt sich das BSH aktiv an den Prozessen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene. Denn nur gemeinsam kann die Verbreitung von invasiven Arten minimiert werden.

Weitere Informationen:

- zum Thema Biofouling und den IMO-Richtlinien

- zum Runden Tisch von BSH und VDR

- zum Erklärvideo „Biofouling“ des BMDV-Expertennetzwerkes

Kontakt:

Sina Bold

Wissenschaftskommunikation (BSH)

Tel.: 040/3190-3501

sina.bold@bsh.de

Dr. Nicole Heibeck

Nachhaltigkeit im Schiffsverkehr (BSH)

Tel: 040/3190-7613

nicole.heibeck@bsh.de

Dr. Jörg Abel ist seit dem 1. Juli neuer Leiter des Seeärztlichen Dienstes der BG Verkehr. Er folgt auf Dr. Philipp Langenbuch, der nach 26 verdienstreichen Jahren beim Seeärztlichen Dienst in den Ruhestand gegangen ist. (12.07.2023)

Der Seeärztliche Dienst (SÄD) ist im Auftrag des Bundes für die Sicherheit und die medizinische Versorgung der Besatzungsmitglieder auf Seeschiffen verantwortlich. Was so rasch dahingesagt ist, umfasst ein breites Spektrum an Zuständigkeiten, angefangen von den Seediensttauglichkeitsuntersuchungen über die medizinische Ausstattung an Bord bis hin zu den medizinischen Wiederholungslehrgängen von Nautikern oder die Fachaufsicht über die funkärztliche Beratung.

Der Seeärztliche Dienst (SÄD) ist im Auftrag des Bundes für die Sicherheit und die medizinische Versorgung der Besatzungsmitglieder auf Seeschiffen verantwortlich. Was so rasch dahingesagt ist, umfasst ein breites Spektrum an Zuständigkeiten, angefangen von den Seediensttauglichkeitsuntersuchungen über die medizinische Ausstattung an Bord bis hin zu den medizinischen Wiederholungslehrgängen von Nautikern oder die Fachaufsicht über die funkärztliche Beratung.

So vielseitig die Aufgaben des SÄD, so anspruchsvoll die Anforderungen an dessen Leitung. Neben umfangreichem Fach- und Praxiswissen ist es wichtig, auch die Arbeitsbedingungen an Bord aus eigener Erfahrung zu kennen. So wie Dr. Jörg Abel. Nach seinem Studium der Humanmedizin in Hamburg ließ er sich zum Facharzt für Anästhesie weiterbilden und legte 2006 erfolgreich die Facharztprüfung ab. Als Anästhesist und Intensivmediziner arbeitete er unter anderem für die Bundeswehrkrankenhäuser in Ulm und Hamburg sowie als Marine-Arzt auf See, anschließend mehrere Jahre als Oberarzt in der Notaufnahme der Elbeklinik Buxtehude. Im August 2015 heuerte Dr. Jörg Abel beim Seeärztlichen Dienst der BG Verkehr an und übernahm die stellvertretende Leitung.

Schwerpunktmäßig kümmerte er sich in dieser Funktion um den großen Bereich der Seelotseignung. „Dieser Bereich hat sich seit Ende 2022 durch die neue Seelotseignungsverordnung und die Übernahme der psychologischen Eignungstests durch den Seeärztlichen Dienst deutlich vergrößert", erzählt Dr. Jörg Abel. „Wir haben da sehr arbeitsintensive Monate hinter uns."

Und die nächste große Baustelle wartet schon: Unter anderem arbeitet der Seeärztliche Dienst seit Anfang des Jahres gemeinsam mit der Bundesärztekammer an einer kurrikulären Fortbildung für Maritime Medizin. „Die umfangreiche freiwillige Bildungsmaßnahme soll Ärztinnen und Ärzten einen fundierten Überblick über alle Themenbereiche der Maritimen Medizin geben. Dazu gehören zum Beispiel die Bereiche Seediensttauglichkeit, Schiffsärzte, Taucher, Marine oder Offshore", erklärt Dr. Jörg Abel. „Bisher gibt es hier nur Vorschläge einzelner Anbieter zu Teilgebieten. Der SÄD als die zuständige Aufsichtsbehörde hat das nun kanalisiert."

Ein weiterer wichtiger Punkt auf der To-Do-Liste des SÄD-Leiters: Das Medizinische Handbuch See soll digitalisiert und als App zur Verfügung gestellt werden. „Und zwar auf vielfachen Wunsch von Seeleuten“, sagt Dr. Jörg Abel. Das Medizinische Handbuch See ist eines der zahlreichen Erfolgsprojekte seines Vorgängers Dr. Philipp Langenbuch.

Doch nicht nur in die nationale, auch in die internationale Projektarbeit ist Dr. Jörg Abel stark eingebunden. So wird er künftig noch öfter als bisher für den SÄD als Vertreter Deutschlands an internationalen Gremien und Konferenzen teilnehmen - etwa im Oktober beim International Symposium on Maritime Health (ISMH) in Athen oder kurz darauf auf einer ILO-Sitzung über die medizinische Untersuchung von Fischern.

Neben seiner Arbeit beim SÄD fährt Dr. Jörg Abel weiterhin einen Tag pro Monat als Notarzt im Rettungsdienst, wie schon in den vergangenen Jahren. Leben retten, wenn es hart auf hart kommt: Dafür ist er schließlich Arzt geworden. Die Sicherheit und medizinische Versorgung von Seeleuten werden beim Seeärztlichen Dienst der BG Verkehr auch künftig in besten Händen sein.

Alle 175 Mitgliedsstaaten der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO haben sich auf der 80. Tagung des Meeresumwelt-Ausschusses (MEPC) auf eine aktualisierte Strategie zur Verringerung der Treibhausgase von Seeschiffen geeinigt. Das Ziel: Bis 2050 soll die Seeschifffahrt klimaneutral werden. (11.07.2023)

Der Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt (MEPC) der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO hat auf seiner 80. Tagung in London mit den Stimmen aller 175 Mitgliedsstaaten eine gemeinsame Strategie für die schrittweise Reduzierung der Treibhausgase durch Schiffe vereinbart. Das Ziel: eine komplett treibhausgasfreie internationale Seeschifffahrt im Jahr 2050.

Der Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt (MEPC) der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO hat auf seiner 80. Tagung in London mit den Stimmen aller 175 Mitgliedsstaaten eine gemeinsame Strategie für die schrittweise Reduzierung der Treibhausgase durch Schiffe vereinbart. Das Ziel: eine komplett treibhausgasfreie internationale Seeschifffahrt im Jahr 2050.

Der Weg zur Klimaneutralität soll in mehreren Schritten erfolgen. Die IMO-Mitgliedstaaten vereinbarten als Zwischenziele die Reduzierung der Treibhausgase aus der internationalen Schifffahrt um 20 bis 30% bis zum Jahr 2030 und um 70 bis 80% bis zum Jahr 2040 (jeweils im Vergleich zu 2008). Der Ausstoß von CO2 soll bis zum Jahr 2030 um 40% reduziert werden. Die schrittweise Umsetzung der Reduzierung der Treibhausgase in der Seeschifffahrt orientiert sich am 1,5-Grad-Temperaturziel des Pariser Klimaschutzabkommens.

Der Weg zur Klimaneutralität soll in mehreren Schritten erfolgen. Die IMO-Mitgliedstaaten vereinbarten als Zwischenziele die Reduzierung der Treibhausgase aus der internationalen Schifffahrt um 20 bis 30% bis zum Jahr 2030 und um 70 bis 80% bis zum Jahr 2040 (jeweils im Vergleich zu 2008). Der Ausstoß von CO2 soll bis zum Jahr 2030 um 40% reduziert werden. Die schrittweise Umsetzung der Reduzierung der Treibhausgase in der Seeschifffahrt orientiert sich am 1,5-Grad-Temperaturziel des Pariser Klimaschutzabkommens.

Die IMO wird spätestens im Jahr 2025 ein Maßnahmenpaket verabschieden, um die vereinbarten Ziele erreichen zu können. Dazu gehören konkrete Vorgaben zur Verwendung verschiedener Brennstoffe und zum Einsatz alternativer Antriebsarten von Seeschiffen. Für neue Seeschiffe sollen die bereits bestehenden Energieeffizienz-Vorgaben der IMO verschärft werden. Außerdem wird die IMO ein Emissionshandelssystem einführen, um wirtschaftliche Anreize zur Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen durch Seeschiffe zu schaffen.

Der Generalsekretär der IMO Kitack Lim erklärte auf der Sitzung des Meeresumweltschutz-Ausschusses, es sei seiner Organisation besonders wichtig, dass die Strategie von allen Mitgliedsstaaten gemeinsam zu schultern sei. Wirtschaftlich schwächere Nationen sowie Entwicklungsländer und kleine Inselnationen dürften nicht durch die ambitionierte Umweltpolitik von den großen Industrienationen abgehängt werden. Mögliche Ungleichgewichte sollen durch eine umfassende finanzielle Förderung abgemildert werden.

Der Generalsekretär der IMO Kitack Lim erklärte auf der Sitzung des Meeresumweltschutz-Ausschusses, es sei seiner Organisation besonders wichtig, dass die Strategie von allen Mitgliedsstaaten gemeinsam zu schultern sei. Wirtschaftlich schwächere Nationen sowie Entwicklungsländer und kleine Inselnationen dürften nicht durch die ambitionierte Umweltpolitik von den großen Industrienationen abgehängt werden. Mögliche Ungleichgewichte sollen durch eine umfassende finanzielle Förderung abgemildert werden.

Der Meeresumweltausschuss der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), der vom 3. bis 7. Juli 2023 in London tagte, hat neue Richtlinien verabschiedet, um den schifffahrtsbedingten Unterwasserlärm zu verringern. Das BSH war an dem Prozess aktiv beteiligt. Die Richtlinien sind ein wichtiges Signal für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meere. (10.7.2023)

Die Schifffahrt ist eine der Hauptquellen für dauerhaften Unterwasserlärm, der negative Auswirkungen auf das Leben im Meer haben kann. Er kann beispielsweise die Kommunikation von Meeressäugern einschränken, deren Hörsinn vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigen und sie aus ihrem Lebensraum vertreiben.

„Im Sinne eines nachhaltigen Meeresschutzes ist es wichtig, gemeinsam internationale Richtlinien und regionale Aktionspläne zu entwickeln sowie den Unterwasserlärm grenzüberschreitend zu überwachen. Daher begrüße ich die neuen Richtlinien zur Verringerung des Unterwasserlärms sehr“, erklärt BSH-Präsident Helge Heegewaldt.

Neue Richtlinien bieten Überblick und Vorlagen für Schiffsbetreiber

Die Richtlinien fassen den aktuellen Stand des Wissens zusammen und geben einen Überblick über technische und operative Maßnahmen, wie der Unterwasserlärm von Schiffen reduziert werden kann. So helfen sie Konstrukteuren, Schiffsbetreibern und Verwaltungen, entsprechende Maßnahmen zu entwickeln und mögliche Auswirkungen auf die Energieeffizienz der Schiffe zu bewerten.

Sie verweisen auf internationale Messstandards, Empfehlungen und Regeln. Außerdem enthalten sie Mustervorlagen, die Schiffseignern dabei helfen, einen Unterwasserlärm-Managementplan zu erstellen. Die neuen Richtlinien ersetzen die bisherigen aus dem Jahr 2014. Sie sind nach wie vor unverbindlich.

Weniger Unterwasserlärm für die Meeresumwelt

Die internationalen Richtlinien können dazu beitragen, den Zustand der Meere zu verbessern. Im Jahr 2022 hat die Europäische Union wiederum erstmals gemeinsame Grenzwerte für Unterwasserlärm festgelegt. Wie diese Grenzwerte konkretisiert werden können, wird derzeit im Rahmen der regionalen Übereinkommen zum Schutz des Nordostatlantiks (OSPAR) und der Ostsee (HELCOM) diskutiert. Das BSH beteiligt sich aktiv an den Prozessen auf internationaler, europäischer und regionaler Ebene, um den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meere zu fördern.

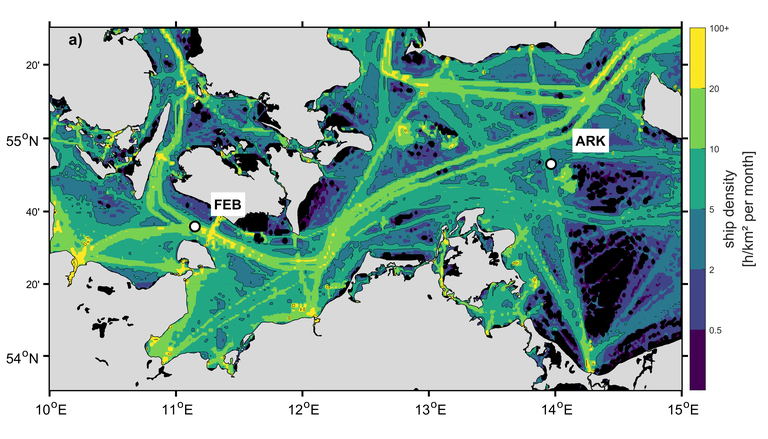

Das BSH misst kontinuierlich den Unterwasserlärm an den beiden Stationen „Fehmarnbelt“ und „Arkona“ entlang bedeutender Schifffahrtsrouten in der Ostsee:

Weitere Informationen:

- zum Thema Unterwasserlärm von der IMO (in Englisch)

- zum nationalen Schallregister, das vom BSH betrieben wird

Kontakt: